Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen

Die nachfolgenden Texte sind allen Personen gewidmet, die den Familiennamen “Punzel” tragen oder bis zu einer Verheiratung trugen. Sie verteilen sich über Deutschland, sind aber auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien und in Singapur zu finden.

Allen Trägern dieses Namens war und ist eines gemeinsam:

Sie mussten bzw. müssen sich immer mit dessen Verballhornung oder mit einer nicht seinem eigentlichen Zweck, als Familiennamen, entsprechender Verwendung abfinden.

“Rapunzel”, “Punzelchen”, “Prunzel”, “Purzel”, “Funzel” – sind nur einige Verballhornungen. Aktuell muss der Name Punzel auch wieder für geschäftliche Zwecke herhalten – Ferienhaus in Büsum bzw. Nähwerkstatt – oder wird als Name einer Maus für eine Titelfigur in einem Kinderbuch verwendet. Auch das ist nur eine kleine Auswahl.

Mentale Stärke war und ist vonnöten, um das nicht alles an sich herankommen zu lassen. Als Historiker habe ich mir diese Stärke und den Stolz auf meinen ungewöhnlichen Familiennamen aus der Geschichte geholt.

Die Herkunft des Namens

Nach der Erklärung des GenWiki kommt der Name aus dem Mittelhochdeutschen und leite sich ab von “punze” (= Stichel) oder “ponze” (= größeres Faß; für einen dicken Menschen). Als Namensvarianten werden aufgeführt: Puntzil (um 1361), Punczel (um 1422), Bunzel (um 1452). Weitere Auskünfte gibt es nicht.

Die Internetseite “Namespedia” schreibt: “Bedeutung des Namens Punzel ist unbekannt”.

“Forebears” schreibt, dass aktuell weltweit 526 Personen diesen Familiennamen hätten. Er am häufigsten in den USA vorkäme und die höchste Dichte in Deutschland erreiche. Dabei verteilten sich die Namensträger mit 84 Personen auf das Land Brandenburg und 25 Personen in Berlin. In Bayern gebe es sieben Namensträger, in Baden-Württemberg fünf, in NRW und Sachsen-Anhalt jeweils drei, in Sachsen zwei, in Niedersachsen und Schleswig-Holstein sowie Hessen jeweils eine Person Weiter heißt es: “Punzel (Ö.) siehe Bunzel! Niclas Punczlaw 1379 Prag (zu Bunzlau/schlesisch beziehungsweise Jungbunzlau/Böhmen). “

Die für Familiengeschichtsforschung weltweit führende Plattform “ancestry” bezieht sich als Quelle auf das “Dictionary of American Family Names“, 2013, Oxford University Press.

deutsch: Variante von Bunzel , aus einer Verkleinerungsform von Bunze „(offiziell gestempeltes) Weinfass“, möglicherweise ein Berufsname oder ein Spitzname für einen kurzen dicken Mann. 2. Deutsch: wahrscheinlich eine metonymische Berufsbezeichnung für einen Kupferstecher oder Metallarbeiter ähnlicher Tätigkeit, von mittelhochdeutsch punze für ‚meißel‘, ‚hobel‘”

Die Internetseite “Deutsche Nachnamen” macht es sich ganz einfach und übernimmt lediglich die Angaben des GenWiki.

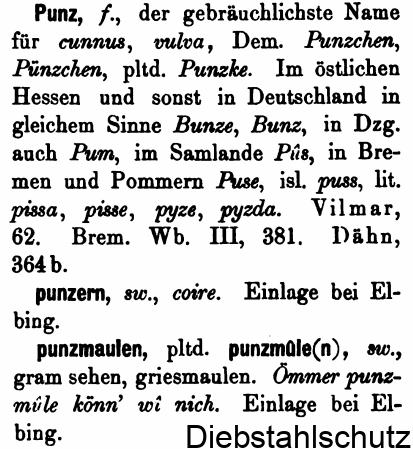

Im “Preußischen Wörterbuch …” von 1883 gibt es auf S. 189 eine Erklärung für das Wort “Punz”, die wohl nicht Ausgangspunkt für die Entstehung des Familiennamens gewesen sein kann.

In den slawischen Sprachen, darunter im Tschechischen und im Sorbischen, wird “punc” als Wortstamm, z. B. in dem Wort “puncja“, ebenfalls wie im vorstehenden Bild beschrieben verwendet. Das sorbische Wort “punćik” dagegen wird mit “Pfündchen” übersetzt und erscheint als Wortstamm in der sorbischen Übersetzung von “Rapunzel” als “rapunčica“. Siehe auch die namenskundlichen Forschungen des Historikers Walter Wenzel, die für die Niederlausitz sehr gut erforscht und für die Oberlausitz weiter zu erforschen vorliegen.

In einer sorbischen Publikation aus dem Jahr 1900 wurde “Puntzil (Buncl?)” in einer Übersicht historischer sorbischer Namen aufgelistet. ((Muka, Ernst: Serbske swójbne mjena města Budyšina z lĕta 1416. In: ČASOPIS MAĆICY SERBSKEJE. 1900, Budyšin, S. 57))

Die Ersterwähnung einer Person mit dem Namen “Puntzel im Jahr 1372 fällt in eine Zeit, in der das Mittelhochdeutsche gesprochen und, sofern man es beherrschte, geschrieben wurde. Das Gebiet, in dem es Verwendung fand, schließt auch die Stadt Bautzen mit ein.

punze, ponze, mhd., sw. M.: nhd. „Punze“, Stichel, Meißel, Fass; Vw.: s. silber-; Hw.: vgl. mnd. punzūne; Q.: StRAugsb (1276), StRMünch; E.: s. it. punzone, M., Stichel, Meißel; vgl. lat. pingere, V., malen; idg. *peig- (1), V., Adj., kennzeichnen, färben, ritzen, bunt, farbig, Pokorny 794; W.: nhd. (ält.) Punze, M., Punze, DW 13, 2243; L.: Lexer 162b (punze)

punzenieren, mhd., sw. V.: nhd. punzieren, mit dem Stichel arbeiten, in Metallblech getriebene Arbeit machen; Q.: RqvI (punsenieren) (FB punzenieren), Lexer (1429); E.: s. punze; W.: s. nhd. punzieren, V., punzieren, DW-; L.: Lexer 162b (punzenieren)

Koebler, Gerhard: Mittelhochdeutsches Wörterbuch, 3. Auflage, o. O. 2014 ((https://www.koeblergerhard.de/mhd/mhd_p.html))

In dem davor verwendeten Althochdeutschen sind das Wort “Punze” und davon abgeleitete Wortvarianten noch nicht enthalten.

Historischer Überblick

14. Jahrhundert

Die erste Erwähnung einer Person mit dem Namen “Punzel” erfolgte im Jahr 1322.

Der Bautzener Bürger Walter Pünzel verkaufte 1322 dem Kapitel des Kollegiatstifts St. Petri “einen wiederverkäuflichen Zins auf seine (4 Schilling großer Pfennig) und seiner Kinder Güter (5 Schilling).” ((Kinne, Hermann, Das (exemte) Bistum Meißen 1: Das Kollegiatstift St. Petri zu Bautzen von der Gründung bis 1569. In: Germania Sacra. Dritte Folge 7, Berlin/Boston 2014., S. 633))

Vom 30. Juli 1361 liegt eine Urkunde des Hochstifts Meißen vor, mit dem Inhalt: “Heinrich und Friedrich von Mockritz bekennen an den Decan Dietrich und das Capitel Getreidezinsen in mehreren Dörfern verkauft zu haben“. Genannt werden darin u.a. die Bauern Hannus Puntzil und Henzcil Puntzil. ((Vgl. Codex Diplomaticus Saxoniae Regiae II, 2 = Urkundenbuch des Hochstifts Meissen, hg. von Ernst Gotthelf Gersdorf, Leipzig 1866, Dok. 534, S. 45 f.))

Die Vornamen “Hannus” und “Henzcil” legen nahe, dass es sich um Slawen (Sorben) handelte.

Eine weitere Urkunde aus dem Hochstift Meißen ist vom 9. Januar 1371.

“P. Gregor XI. befiehlt dem Probst des Augustiner Chorherrenstifts vor dem Berge bei Altenburg dafür zu sorgen, dass die von dem Altar des h. Alexius in der Domkirche widerrechtlich abgekommenen Güter und Renten demselben zurückgegeben werden.“

Zur Rückgabe aufgefordert werden Henry Elmotz, Dietrich Kempnitz und Hermannus Puntzeli, als rectores altaris sancti Alexii , siti in ecclesia Misnensi. ((Ebenda, Dok. 605, S. 114))

Der Name “Hermannus Puntzeli” deutet wiederum auf deutschen Ursprung hin. Zumal er einer von drei Inhabern (rectores) des Altars des Hl. Alexius in der Domkirche auf der Burg in Meißen war. Um dies werden zu können, war u.a. Geld vonnöten, das man auch verschmerzen konnte.

Über das Jahr 1372 liegt eine Information vor, die das Bautzener Kollegiatstift St. Petri betrifft. Darin heißt es:

Noch in demselben Jahre 1371 (13. Dezember) finden wir bereits wieder einen neuen Propst von Bautzen, Konrad Pruze, aus einem thüringischen Geschlecht, dem lange Zeit das Gut Treffurt gehörte. Er war 1347 “oberster Schreiber” Markgraf Friedrichs des Strengen, seit 1353 Domherr zu Meißen, 1358 Propst zu Hain, 1362-1371 (25. März) Archidiakonus der Niederlausitz gewesen und blieb nun Bautzner Propst von 1371 bis 1381. Unter ihm fand 1372 die Bestätigung der Statuten des Bautzner Kollegiatstifts, welche wir schon erwähnten, durch Bischof Konrad II. statt, wobei als damalige Mitglieder des Kapitels Dekan Rulko [von Bischofswerde], Heinrich Porsche [“Porschin”], Ramfold v. Polenz, Johann v. Kopperitz, Johann Punzel [Ponczelini] und der Kustors Heinrich von Bischofswerde genannt werden.”

Knothe, Hermann: Die Pröpste des Kollegiatstifts St. Petri zu Bautzen von 1221—1562. In: Neues Archiv für Sächsische Geschichte und Altertumskunde. Bd. 11, Dresden 1890, S. 29.

Die vorstehende Auflistung der 1372 an der Bestätigung der Statuten des Bautzner Kollegiatstifts beteiligten Personen stimmt nicht überein mit der von Hermann Kinne in seiner Dissertation ausgewerteten Urkunde (S. 184). Es sei denn, der unter [2] genannte “Nicolaus decanus” oder unter [4] aufgeführte “Nicolaus doctor decretorum” war identisch mit Nicolaus Punczil.

1380 bestätigte das Bautzener Kapitel die Stiftung eines Zinses von je

10 Mark Groschen wiederkäuflichen Zinses, die der Bautzener Mitkanoniker Johannes Pünzel für je 100 Mark Groschen gekauft und zur Ausstattung der Altäre beatae Marie virginis und beatae Dorotheae mit zwei dazugehörenden Ewigvikarien bestimmt hatte. ((Kinne, Hermann, a.a.O., S. 337, Anm. 145))

Die Besetzungsrechte an den Vikarien behielt sich der Stifter auf Lebenszeit vor, nach seinem Tod sollten sie mit je einer Pfründe verbunden, d. h. dem jeweiligen Inhaber übertragen werden. Eigene Gelder mussten die Inhaber der Vikarien nicht ministrieren. Johannes Pünzel hatte stattdessen dem Stift einen jährlichen Zins von 5 Mark übertragen. Die bischöfliche Bestätigung beider Altäre erfolgte 1383. ((Ebenda, S. 338))

Die Namenskartei des Stadtarchivs in Bautzen enthält zwei Vermerke zu dem Namen Punzel.

Nicolaus Punczil de Budessen (aus Bautzen) gehörte danach 1382 zu den Studenten an der 1348 gegründeten und heutigen Karls-Universität in Prag.

Die “Bautzener Nachrichten” berichteten 1886 von einer im Mittelalter in Bautzen lebenden Familie Puntzel. ((Die vorstehenden Informationen und die Hinweise auf den Inhalt der folgenden Dokumente wurden dankenswerterweise vom Stadtarchiv Bautzen, Frau Josephine Winkler, zur Verfügung gestellt.))

Bürgermeister Dietrich Scheufler und die Ratsleute Nickel Puntzil, Johann Preischwitz; Hans Königsbrück, Nickel Bart; Hugil Zebenitz; Nicolaus Tschakewitz, Michael Abraham; Nicolaus Bischofswerda, Peter Czarthe, Peter vom Huze, Peter Weißenberg und Siegmund Ber von Bautzen bestätigen, dass die Witwe des Nikolaus Zeidler (Nicze Zateler), Katrin (Zetelerinne), und ihr Sohn Martin 15 Mark zu 1 1/2 Mark jährlichen Zinses dem Spital gestiftet haben. Nach ihrem Tod fällt der Zins an das Kloster.”

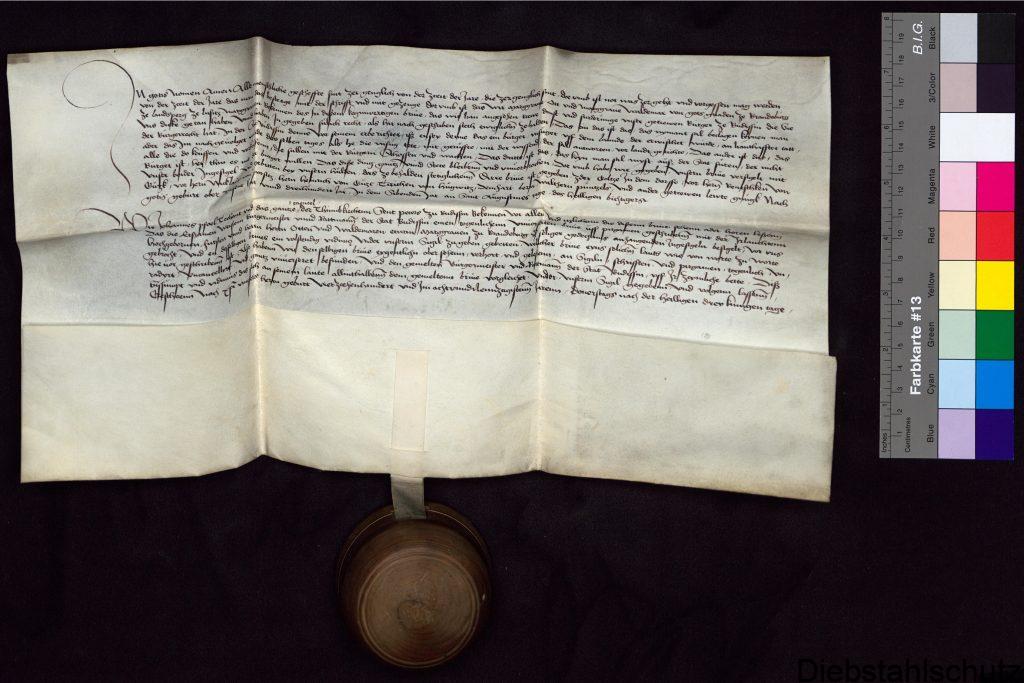

Dokument vom 14. Mai 1394 ((Stadtarchiv Bautzen, 61000 – Urkunden, 0069))

Bei dem in der Urkunde genannten “Nickel Puntzil” handelt es sich vermutlich um den für 1382 erwähnten Studenten “Nicolaus Punczil“.

Bürgermeister Dietrich Scheufler und die Ratsleute Nickel Puntzil, Johann Preischwitz; Hans Königsbrück, Nickel Bart; Hugil Zebenitz; Nicolaus Tschakewitz, Michael Abraham; Nicolaus Bischofswerda, Peter Czarthe, Peter vom Hauze, Peter Weißenberg und Siegmund Ber von Bautzen bestätigen, dass sie dem Bautzener Stiftsdekan Heinrich Porschin 3 Schock jährlichen Zins, das heißt 1 Schock zu 60 Groschen, für 30 Schock Groschen böhmischer Münze wiederkäuflich verkauft haben.”

Dokument vom 17. Juli 1394 ((Stadtarchiv Bautzen, 61000 – Urkunden, 0071))

Bürgermeister Herman von Unaw (Vnaw) und die Ratsleute Hanus Fryberg, Pauel Pemmerlyn, Herman Themmeritz, Hanus Weißenberg (Wyssenburg), Hanus Selkman, Hanus Puntzil, Bartholomeus Scherensmid, Peter vom Haus (Hwse), Nikolaus (Niclahs) Tychenitz, Haneman Wollenweber, Niclahs Schnesse, Hanus Predil von Budissin leihen von Hans Rothe 18 Mark Groschen Böhmischer Münze polnischer Zahl gegen 2 Mark jährlichen Zins an die Petri-Kirche.”

Dokument vom 20. November 1399 ((Stadtarchiv Bautzen, 61000 – Urkunden, 0084))

“Hanus Puntzil” (Hans Punzel) wiederum könnte ein Bruder von Nickel Puntzil gewesen sein. Als Vater kommt er nicht in Frage.

15. Jahrhundert

Bürgermeister Ludwig Swartze und die Ratsleute Herman von Unaw, Hannus Freiberg, Hanman Pfol, Herman Temeritz, Heinrich Schedelaw, Hannus Puntzil, Niclas Tichnitz, Bartholomeus Scherinsmid, Hannus Printz, Hannus Flemyng, Thomas Noldener, Niclas Czachris, Ratmannen, der Stadt Bautzen beurkunden, der Tochter Niclas Pfols, Margerite, 5 Schock um 60 Schock Groschen verkauft zu haben mit beiderseitiger halbjähriger Kündigungsfrist.”

Dokument vom 30. Oktober 1400 ((Stadtarchiv Bautzen, 61000 – Urkunden, 0087))

Laut einer Urkunde vom 10. Dezember 1401 stiftete und dotierte der Meißner Bischof Thimo von Colditz in der Erasmuskapelle des Bischofschlosses auf der Burg Stolpen zwei Altäre. Einen davon für Johannis Punczelini.

((Vgl. Codex Diplomaticus Saxoniae Regiae II, 2 = Urkundenbuch des Hochstifts Meissen, hg. von Ernst Gotthelf Gersdorf, Leipzig 1866, Dok. 763, 764, S. 299 f.))

Ebenfalls von 1401 ist die von Johannes Pünzel, verfügte testamenarische Stiftung der Vikarie St. Jakob 2di, Vicaria pauperum. ((Kinne, S. 221))

Die weiteren hier aufgeführten Urkunden beziehen sich wieder auf die Ratsleute der Stadt Bautzen. Wovon Hans Puntzil einer war.

Bürgermeister Sigmund Ber und die Ratsleute Niclas Pfol (Pofol), Hugel Zebenitz, Niclas Prischwitz, Bartholomäus Summich, Peter Denkewicz, Hans Hunlyn, Richard Tzschackwitz (Czakewitz), Peter Hopfl, Urelrichard, Hans Puntzil, Wenzel Freiberg und Niclas Jurge verkaufen an Heinrich Freiberg, Cantor des Petri-Stifts Bautzen, sowie Johannes, Pfarrer in Cunewalde vier Mark jährlichen Zins als Seelgeräte von 40 Mark böhmischer Münze polnischer Zahl.”

Dokument vom 04. Oktober 1408 ((Stadtarchiv Bautzen, 61000 – Urkunden, 0105))

Sigmund Ber, Bürgermeister, Niclas Prischwitz, Hannos Ponczk, Richard Czakewicz, Bartholomeus Zonnsch, Hannes Punczel, Niclas Gutense, Niclas Gorge, Peter Somerfeld, Niclas Weipenberg (Wisemberg), Ytel Reichard, Peter Hophe, Hannos Pfol, Ratsleute von Bautzen, bestätigen, dass sie mit Zustiummung König Wenzels IV. von Böhmen dem Peter Ungeraten aus Liegnitz 20 Mark jährlichen Zins um 260 Mark pragische Groschen polnische Zahl verkauft haben.”

Dokument vom 21. September 1410 ((Stadtarchiv Bautzen, 61000 – Urkunden, 0114))

Schuldverschreibung der Stadt Bautzen gegenüber der Stadt Breslau über 260 Mark, die ihnen Peter Ungeraten geliehen hat.

Dokument vom 30. September 1433 ((Stadtarchiv Bautzen, 61000 – Urkunden, 0182))

Sigmund Ber, Bürgermeister; Niclas Prischwitz; Hannos Pon[czh]; Richard Czakewicz Bartholome [Zonnsch]; Hannes Punczel; Niclas Butense; Niclas Gorge, Pet[er] Som[mer]feld; Niclas Wisemb[er]g; Reichard, Pe[ter] Hophe; Hannos Pfol Ratsleute der Stadt Bautzen; König Wenzel IV. von Böhmen”

Heinrich von Wermelshausen (van Wymelhusen), Freigraf des Freistuhls zu Dortmund, bezeugt, dass die Bautzner Bürger Gregor Scheufler (Scheuffeler) und Nikolaus Mansfeld (Niclaes Mansvelt) durch ihre bevollmächtigten Vertreter bei ihm erschienen seien und sich beklagt hätten, dass Conrad Horn (Hoirn), Bürger zu Bautzen, die Bautzener Bürger Hanns Puntzell, Heinrich Langhempel (Hinrich Langehampel), Hans Schwertfeger (Hanns Swertveger), Nikolaus Weißenberg (Niclay Wissenburgh) und Paul Scherenschleifer (Pawl Scherensliffer) vor das Femegericht des Hinrich van Wilkenberge, genannt von Valbert (van Valwert), Freigraf von Bergneustadt (‚suderlande ter nuenstat‘), geladen habe, sie aber zu dem festgesetzten Termin nicht erscheinen konnten, weil sie erstens Conrad Horn nicht hätten benachrichtigen können, und zweitens, weil ihre Stadt Bautzen von den Ketzern (Hussiten) belagert worden ist.”

Dokument vom 06. Oktober 1433 ((Stadtarchiv Bautzen, 61000 – Urkunden, 0183))

Die Chronik der Stadt Delitzsch berichtet aus dem Jahr 1434 ((https://stadtarchiv-delitzsch.de/stadtgeschichte/delitzscher-stadtchronik-1207-1990?start=1)):

Einer, namens Punzel, ward versucht (gemartert)…

Stadtarchiv Delitzsch, Stadtchronik 1207-1990

Urteil in der Streitsache zwischen Johannes Francze und Augustin, Conrad Wuchczen Eidam, mit Formulierung der Urfehdeformel des Johannes Francze.

Dokument vom 13. Januar 1435 ((Stadtarchiv Bautzen, 61000 – Urkunden, 0194))

Johannes Beer; Nikolaus S#; Gregorius Scheufeler; Johannes Punczel; Heinrich Langhempel (Langehempil); Johannes Schwertfeger (Swertfeyer); Nikolaus Beer; Thomas Sommerfelt; Peter (Petcz) Dawid; Joachim; Georgius Scheufeler; Paulus Girschner; Johannes Chudewa; Paul Girschner; Johannes Sartor; Johannes Dubau; Magister Christianus; Magister Bartholomäus Slauorus; Thadeus (Thateo), Abbas monasterii Erfordensis ordinis sancti Benedicti; Paulus Olisicis von Bautzen, Clericus Misnensis; Nicolaus Kleticz von Senftenberg, Clericus Misnensis; Jacob Gutcze; Nicolaus Drebekow, Bürger von Bautzen”

Dechant Johannes Pfol und das ganze Kapitel der Domkirche St. Petri zu Bautzen stellen dem Bürgermeister und Ratsmannen der Stadt Bautzen ein Transsumpt und Vidimus über einen besiegelten Pergamentbrief der Markgrafen Otto [IV.] und Waldemar von Brandenburg vom 28. August 1307 aus, worin die Markgrafen Otto [IV.] und Waldemar von Brandenburg der Stadt Bautzen folgende Privilegien bestätigen: Bürger mit Bürgerrecht der Stadt Bautzen dürfen nicht durch einen Erbrichter gerichtet werden, wenn sie nicht auf dem Land auf frischer Tat ertappt wurden und noch am selben Tag angezeigt wurden. In diesem Fall sollen sie vor das Landgericht gebracht werden. Zweitens müssen Händler mit den Bürgern schossen und wachen. Drittens dürfen nur Bürger Mist aus der Stadt fahren oder Personen, die das auf Wunsch eines Bürgers tun. Zeugen sind Nikolaus von Porsitz, Heinrich von Gauig (Gusk), Thylich von Haugwitz, Dechant Walther Punzel und andere nicht genannte Getreue. Ausgestellt am 28. August 1307

Dokument vom 11. Januar 1498 ((Stadtarchiv Bautzen, 61000 – Urkunden, 0699))

Ebenfalls am 11. Januar 1498 wurde eine weitere Urkunde vom 28. August 1307 bestätigt. Darin ordnen die vorstehend genannten brandenburgischen Markgrafen die Gerichtsbarkeit der Stadt Bautzen.

Walther Puntzel (in der Urkunde Waltheru Puntzelo) und Johannes Pfol werden hier als Dechanten bezeichnet und gehörten zum Kollegiatstift St. Petri in Bautzen. Alle anderen Genannten stammten aus Orten in der Umgebung von Bautzen.

16. Jahrhundert

Im 16. Jahrhundert war in Deutschland eine Pflanzenart bekannt, von der entweder die rübenförmigen, fleischigen Wurzeln oder die rosettenförmig angeordneten Blätter als Salat zum Essen verwendet wurden. In Italien nannte man sie Raponzolo, vom italienischen Wort “rapa” (Rübe) bzw. dem lateinischen Wort “rapum” abgeleitet, woraus im Frühneuhochdeutschen des 16. Jahrhunderts Rapintzle, Rabüntztle, Rapüntzle, Rapuntzel und später im Neuhochdeutschen Rapüntzelin, Rapünzlein, Rapünzchen (um 1700) wurde.((https://www.dwds.de/wb/Rap%C3%BCnzchen))

Über den Romanschriftsteller Joachim Christoph Friedrich Schulz, er lebte von 1762 bis 1798,((https://www.deutsche-biographie.de/sfz79415.html)) fand Rapunzel Eingang in die deutsche Sagen- und Märchenwelt. Er übersetzte und veröffentlichte 1790 eine bereits früher in Frankreich erschienene Feen-Geschichte, in der die Hauptfigur “Petrosinella” hieß, in einer ersten deutschen Übersetzung 1761/66 “Petersilie”. Schulz fand das aber unpassend, und nahm Rapunzel. Jacob Grimm übernahm die Geschichte 1812 in die erste Auflage der Kinder- und Hausmärchen.

In der Kurzfassung geht die Geschichte so:

Rapunzels Mutter gelingt es in ihrer Schwangerschaft nicht, ihren schwangerschaftsbedingten Heißhunger und Appetit auf die im Garten der Nachbarin wachsenden Rapunzeln zu zügeln. Hierbei handelt es sich entweder um Feldsalat oder um die Rapunzel-Glockenblume, die früher ebenfalls als Salatpflanze angebaut wurde. Sie ist überdurchschnittlich reich an Eisen und anderen Spurenelementen, die während der Schwangerschaft sehr wichtig sind.

Als ihr Ehemann den Salat für seine Frau zum wiederholten Male aus dem Garten einer Zauberin stehlen will, wird er von dieser ertappt und muss ihr zur Strafe (und aus Angst und um ihrem Zauber oder der Bloßstellung als Dieb zu entgehen) sein Kind versprechen. Gleich nach der Geburt holt sie sich das Neugeborene, gibt ihm den Namen Rapunzel, und als das Mädchen zwölf Jahre ist (zu Beginn der Pubertät vor der „Entwicklung zur Frau“), sperrt sie es in einen abgelegenen türlosen Turm. Die einzige Möglichkeit, in ihn hineinzugelangen, besteht darin, dass Rapunzel auf Zuruf ihr langes Haar vom Dachfenster herunterlässt, sodass die Zauberin daran hinaufklettern und sie mit Nahrung versorgen kann.((https://de.wikipedia.org/wiki/Rapunzel))

17. Jahrhundert

Am 2. Juli 1641 schrieb der niederländische Rechtsgelehrte Hugo de Groot ((https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_Grotius)) an Johan Adler Salvius ((https://de.wikipedia.org/wiki/Johan_Adler_Salvius)) einen Brief mit folgendem Satz:

„Von herrn Stalhanschen ((https://de.wikipedia.org/wiki/Torsten_St%C3%A5lhandske)) haben wir, dass derselbe sich nun wieder in Schlesien befinde, vndt zu Punzel rendez-vous gehalten habe…“. ((https://dbnl.org/tekst/groo001brie12_01/groo001brie12_01_0268.php#3849T))

Stalhandske hielt sich nicht in “Punzel” auf, sondern in Bunzlau ((https://de.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82awiec)), Niederschlesien (heute: Bolesławiec). In schlesisch lautet die Ortsbezeichnung “Bunzel”. Aber mit der Unterscheidung von “B” und “P” nahm man es nicht so genau. Bis heute. So gibt es den Begriff „Punzel-Tippla“ ((https://www.google.com/search?q=Punzel-Tippla&client=firefox-b-d&ei=FLdmYcXoCOCH9u8PtPWs0As&ved=0ahUKEwjFwrz4mMfzAhXgg_0HHbQ6C7oQ4dUDCA0&uact=5&oq=Punzel-Tippla&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsANKBAhBGABQmVdYmVdg7VloAXACeACAAYkBiAGJAZIBAzAuMZgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz)) , anstatt “Bunzel-Tippla”, als volkstümliche Bezeichnung für die Bunzlauer Keramik.

18. Jahrhundert

Im 18. Jahrhundert wurde in Greiffenberg (Uckermark) Johann Christian Punzel geboren. Er soll dort ebenfalls verstorben sein. Am 25. August 1776 wurden ihm und seiner Ehefrau Marie Elisabeth (geb. Wantz) in Greiffenberg ein Sohn geboren, Johann Friedrich Punzel. Dieser verstarb am 30. Oktober 1837, in Greiffenberg, und hinterließ ebenfalls einen Sohn, Friedrich Wilhelm Punzel (geb. 21. November 1812 in Greiffenberg, gest. 21. August 1868 in Greiffenberg).

Johann Christian Punzel ist der älteste bekannte Vertreter der Linie von Punzels, die heute durch meinen Vater, Hans-Jürgen Punzel, repräsentiert wird.

19. Jahrhundert

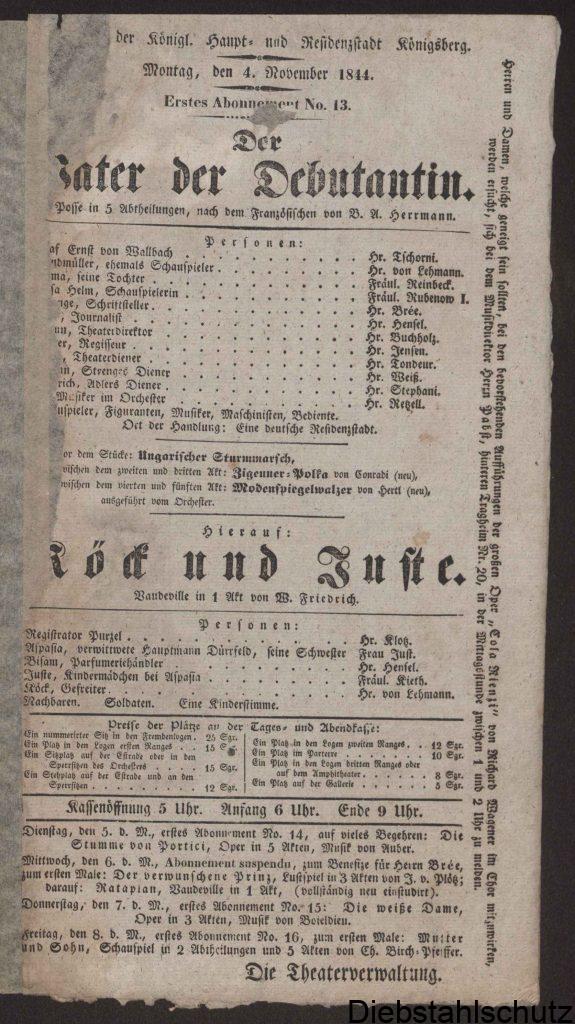

“Köck und Juste”, Vaudeville in 1 Akt von W. Friedrich kündigte das Theater der Königlichen Haupt- und Residenzstadt Königsberg für Montag, den 4. November 1844 an. Die Rolle des Registrators Purzel, spiele Herr Klotz. ((https://www.digital.adk.de/trefferliste/detailseite/?tx_dlf%5Bid%5D=11973&tx_dlf%5Bpage%5D=1&tx_dlf%5Bdouble%5D=1&cHash=f4fe76c38693a7717f4279681311fe6f#))

Verfasst hatte das Stück Friedrich Wilhelm Riese. W. Friedrich benutzte er als Pseudonym. In der 1846 beim Berliner Verlag Julius Springer veröffentlichten Druck-Fassung wird es als “Posse in einem Aufzuge” bezeichnet: “Frei nach dem Französischen”. Als erste Rolle wird der “Registrator Punzel” genannt. Und so steht es auch in den nachfolgenden Veröffentlichungen. Seine Schwester Aspasia, verwitwete Hauptmännin Dürrfeld bzw. Dürfeld, müsste mit Mädchennamen auch Punzel geheißen haben: Aspasia Punzel. Die Namensgeberin des Vornamens Aspasia ( * um 470 v. Chr. in Milet; † um 420 v. Chr. in Athen) war eine griechische Philosophin, Rednerin und die zweite Frau des Perikles. Von antiken Komödiendarstellern wurde sie gern als Hetäre ((Für den Begriff “Hetäre” gibt es zwei Erklärungen: 1. Prostituierte; 2. hochgebildete, oft politisch einflussreiche Freundin, Geliebte bedeutender Männer)) dargestellt und herabgesetzt.

Die „Wiener allgemeine Musik-Zeitung“ berichtete in ihrer Ausgabe Nr. 60/61 vom 20./22. Mai 1845, auf S. 243, dass das Theater Graz unter der Rubrik „Singspiele und Possen“ im Spieljahr an drei Abenden das Stück „Punzel“ aufgeführt habe. Um welches Stück es sich hier genau handelte, ist nicht bekannt. Vermutlich war es das vorstehend genannte Stück von Friedrich Wilhelm Riese.

Warum Riese seiner Figur den Namen “Punzel” gab, ließ sich bislang nicht klären. Erfolgreich jedoch schien das Stück an den verschiedensten Bühnen gelaufen zu sein. Was zwanglos zur Verbreitung unseres Familiennamens führte. Bis nach Ägypten wurde er so bekannt, wie der aus Berlin stammende und von 1862 bis 1872 in Kairo tätige Schlossermeister Carl Hoffmann in seinen 1879 veröffentlichten Erinnerungen berichtete.

Es sollte “Köck” und “Juste” aufgeführt werden.

Carl Hoffmann: Ein Schlosser in Egypten. Meine Erlebnisse während eines zehnjährigen Aufenthaltes im Lande der Pyramiden, Berlin (F. Dörner), 1879, S. 192 f.)

Nun ging auch der Vorhang auf und in wirklicher, preußischer, wenn auch etwas schäbiger Uniform erscheint der Gefreite “Köck” und schildert dem Publikum seine glühende Liebe zu “Justen” und wie dieselbe immer mit fetten “Bratenstullen” und Schmalztöpfen sein eintöniges Kasernenleben bei Kommissbrot und Graupensuppe zu verschönern wusste.

Dieses gute alte Lustspiel und die wirklich gelungene Darstellung versetzte alle Zuhörer in die lustigste Stimmung, man glaubt sich eher in der ´grünen Neune` in Berlin ((https://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCne_Neune)) als mitten in der Kalifenstadt zu befinden.”

Registrator Punzel war in dem Stück die tragische Gestalt. Was auch dazu führte, dass er die Figuren Köck und Guste in Einzelfällen aus der Überschrift verdrängte. Das Theater in Graz, siehe oben, spielte das Stück unter dem Titel “Punzel”.

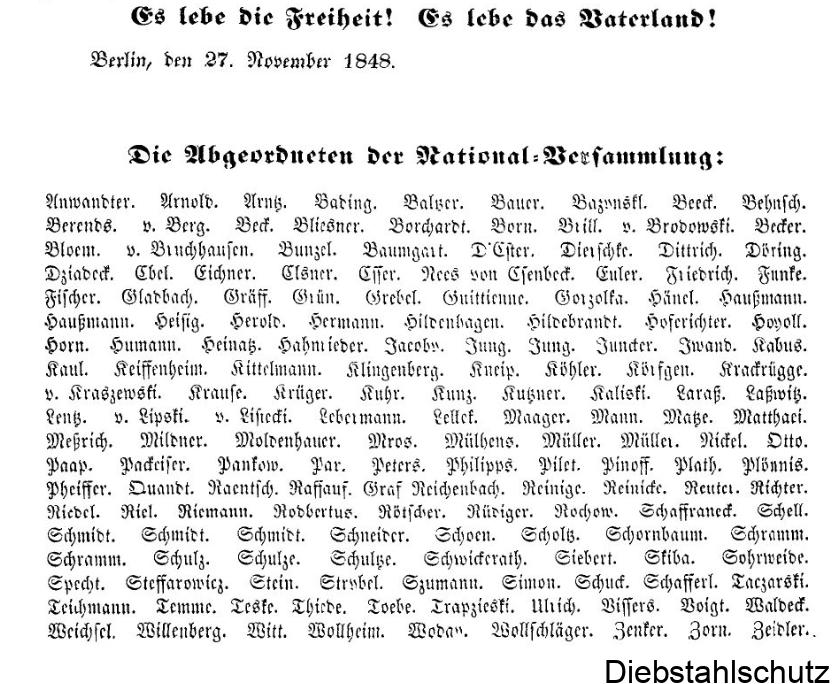

Die in Köln herausgegebene “Neue Rheinische Zeitung“, das Organ der Demokratiebewegung in der Revolution 1848/49, veröffentlichte am 24. November 1848 auf Seite 1 eine Mitteilung des Präsidiums und des Büros der Preußischen Nationalversammlung in Berlin.

Das unterzeichnete Präsidium und Büreau der Preußischen National-Versammlung macht hiermit bekannt: daß die National-Versammlung, in Veranlassung der wiederholt gegen sie angewendeten Militärgewalt, gegenwärtig keine regelmäßigen Sitzungen halten kann, daß jedoch die in der Anlage verzeichneten Abgeordneten in vollkommen beschlußfähiger Anzahl in Berlin anwesend sind und ihren Platz nicht verlassen werden, um in jedem Augenblicke, wenn das Heil des Vaterlandes es erfordert, außerordentliche Sitzungen abzuhalten.

Berlin, 17. November 1848″ ((https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/nn_nrhz151_1848?p=1))

Unter den Unterzeichnern finden sich auch die Namen “Bunzel” und “Puntzel” bzw. “Punzel“. In der am 20. November 1848 vom Präsidium der Preußischen Nationalversammlung veröffentlichten aktualisierten Übersicht der am 17. November anwesenden Abgeordneten ist nur der Name “Bunzel” enthalten, Abgeordneter von Goldberg-Haynau. Puntzel (Punzel) fehlt, obwohl auch dieser Name – im Gegensatz zu der ansonsten gewählten alphabetischen Namensreihenfolge – in der Zeitungsmitteilung an repräsentativer Stelle stand.

In einer Erklärung von Abgeordneten der Nationalversammlung vom 27. November 1848 ist auch nur der Name “Bunzel” enthalten.

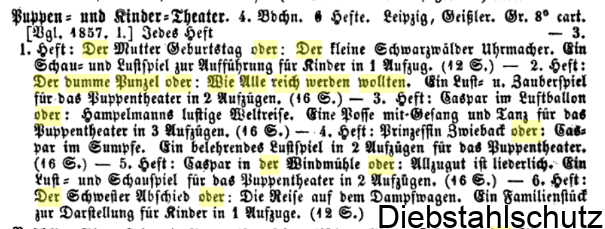

Zehn Jahre später, 1858, erschien im Leipziger Verlag F. A. Geisler “Der dumme Punzel oder Wie Alle reich werden wollten. Ein Lust- und Zauberspiel für das Puppentheater in 2 Aufzügen”. Wer der Autor war, ist nicht bekannt. Dafür aber der Inhalt:

Marionettenspiel, in dem der gute Geist Azorus ((http://Griechische Mythologie. Azorus soll der Steuermann der Argonauten gewesen sein und Gründer der Stadt Azorus in Pelagonien, einer Landschaft Mazedoniens.)) Punzel, einen einfältigen Bauern, Borste, einen Schweinehirten, Schaufel, einen Totengräber und Liesel, ein Gänsemädchen, mit Gold beschenkt, da sie allesamt der Meinung sind, sie selbst müssen auch einmal reiche, vornehme Leute sein. Caspar ist skeptisch. Nach einem Jahr stellt er fest, dass nur Liesel ein kluger und wohlthätiger Umgang mit dem Golde gelungen ist und dankt Azorus für die Lehre, dass, wer nicht Herr sein könne, eben dienen müsse.”

Brunken, Ott, Hurrelmann, Bettina, Michels-Kohlhage, Maria, Wilkending, Gisela: Handbuch zur Kinder- und Jugendliteratur: Von 1850 bis 1900, Stuttgart 2008, S. 1863 f.)

Auszug aus: Jahrbuch für den Deutschen Buch-Kunst und Landkarten-Handel, Teil 1, S. 203, o. O. 1859

Friedrich August Geißler hatte seinen Verlag 1857 gegründet. Er war Buchbinder und Buchhändler und wohnte in Leipzig am Neumarkt 10. Mit seinem Sohn (oder Bruder?) Friedrich Theodor betrieb er unter dieser Adresse den Verlag F. A. Geißler und Schreibers Erben. Landkartenverlag. Friedrich Theodor hatte 1857 eine Publikation mit dem Titel “Gründung einer Buchhandlung” veröffentlicht. Zur Familie gehörte noch Hermann Julius Geißler. Er war in der gleichen Profession tätig, wie die vorstehenden und arbeitete in Leipzig Markt 9. Im Jahr 1888 kaufte der Stenograph und Buchhändler Emil Trachbrodt den Verlag F. A. Geißler. Bekanntes Produkt des Verlages von Geissler sowie später von Trachbrodt war der “Ameisenkalender“, ein von 1838 bis 1942 jährlich herausgegebener Volkskalender.

20. Jahrhundert

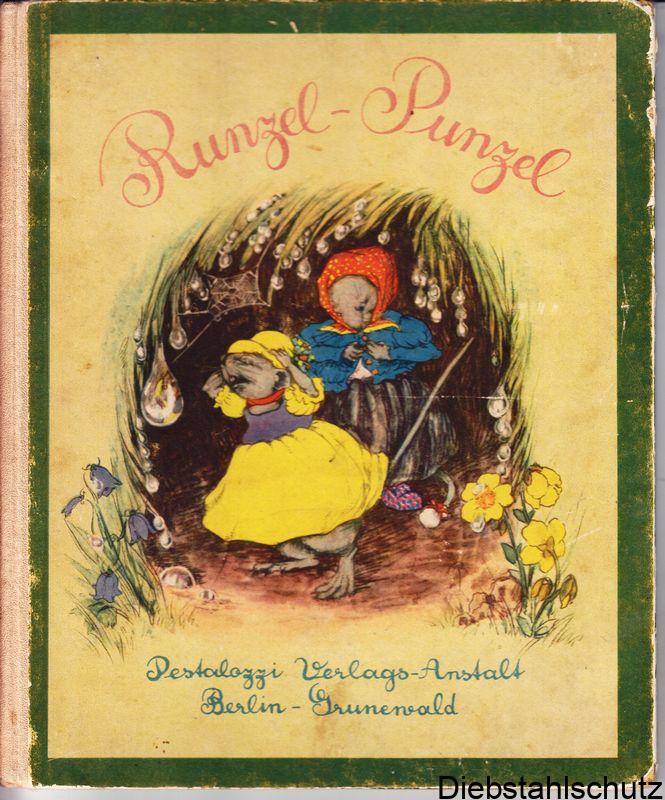

Eine Wortspielerei bildete 1928 vermutlich den Ausgangspunkt bei der Titelfindung für das Kinderbuch “Runzel-Punzel. Die Geschichte zweier Mäuslein”. Verfasser des Buches war Aleksej Michajlovič Remizov. Illustriert wurde es von Mathilde Ritter. Erschienen ist es in der Pestalozzi-Verlagsanstalt Berlin-Grunewald.

Alli-Malli-Stummelschwanz und Runzel-Punzel-Schnauzbärtchen sind die Hauptfiguren. Alli-Malli ging täglich ihrer Arbeit nach, Nahrung für den Tag zu beschaffen; die kleine Runzel-Punzel war für den Haushalt zuständig und blieb immer zu Hause. Eines Tages verließ die kleine Maus den Bau und entdeckte ein geheimnisvolles Schloss.

Abgeguckt hatte sich Remizov die Vorlage für sein Buch vermutlich von dem Kinder- und Jugendbuchautor Albert Sixtus und seiner 1924 veröffentlichten “Häschenschule” sowie dessen nachfolgenden Häschen-Geschichten. Die Illustrationen der späteren Sixtus-Kinderbücher stammten ebenfalls zum großen Teil von Mathilde Ritter.

Aber 1930 wurde Ritter auch in den USA bekannt, wo sie Bücher des Kinderbuchautors Lois Donaldson illustrierte. 1933 gab sie mit ihm zusammen Remizovs Geschichte heraus, unter dem Titel “Runzel-Punzel. A Story of Two Little Mice”.

Es sind immer wieder Hinweise zu finden auf Personen mit dem Namen Punzel, die katholischen Glaubens gewesen seien und in Böhmen lebten. Hierbei handelt es sich um eine Verballhornung der Namensschreibweise. In Wahrheit handelt es sich um Personen mit dem Familiennamen „Punzet“.

Die Punzets lebten in dem Ort Auschowitz bei Marienbad, heute Úšovice. Das im Internet veröffentlichte Standesamtliche Verzeichnis von 1939 belegt das eindeutig.

21. Jahrhundert

2021 veröffentlichte Lukas Sperle als E-Book das Kinderbuch “Punzel und Jeff. Auf dem Jahrmarkt”. Punzel ist wieder einmal der Name der kleinen Maus. Das Buch erschien in einer deutschen und einer englischen Fassung.

Familien-Linien der Punzels

Die Ucker-/Neumärkische Linie

Die ältesten Vertreter der Linie der Punzels, von der u.a. der Verfasser dieses Textes abstammt, sind in den uckermärkischen Städten Lychen und Greiffenberg nachgewiesen.

1691 wurde Johann Nicolaus Punzel (fälschlich auch: Puntzret) geboren. Sein Geburtsort ist unbekannt. Nach dem aktuellen Stand der Nachforschungen lässt sich folgende Hypothese aufstellen:

Johann Nicolaus Punzel wurde 1691 in einem (noch unbekannten) Ort in Franken geboren. Er stammte aus einer Familie von Zimmerleuten evangelischen Glaubens. Sein Vater hieß mit erstem Vornamen Nicolaus. Johann Nicolaus folgte der Familientradition und wurde ebenfalls Zimmermann. Im Zuge der Anwerbungen Brandenburg-Preußens unter Friedrich Wilhelm I., König in Preußen und Kurfürst von Brandenburg, kam er gegen 1724 in die Uckermark. Ab 1724 wurden in der Uckermark Schwaben und Franken auf damals noch wüsten Stellen aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges angesiedelt.

1724 folgten dem Aufruf zur Ansiedlung fremder Kolonisten auf noch wüsten Stellen in der Mark zahlreiche Zuwanderer, vor allem aus Franken und Schwaben. Es kamen weit mehr, als man verlangte. Da wurde Ämtern und Adligen sogar freigestellt, wenn sie ungehohrsame und Wiederspenstige, auch sonst nichtswürdige Wirthe haben, diese von ihren Höfen abund allenfalls als Hausleute anzusetzen, die Höfe aber mit besseren, fleißigen Leuten, eben den zugereisten Kolonisten, zu versehen.”

Enders, Lieselott: Die Uckermark. Geschichte einer kurmärkischen Landschaft vom 12. bis zum 18. Jahrhundert, 2. unveränderte Auflage, Berlin 2008, S. 457

Johann Nicolaus heiratete am 12. Mai 1734 in Lychen (Uckermark). Er war von Beruf Zimmermann, später Zimmermeister, und Bürger der Stadt.

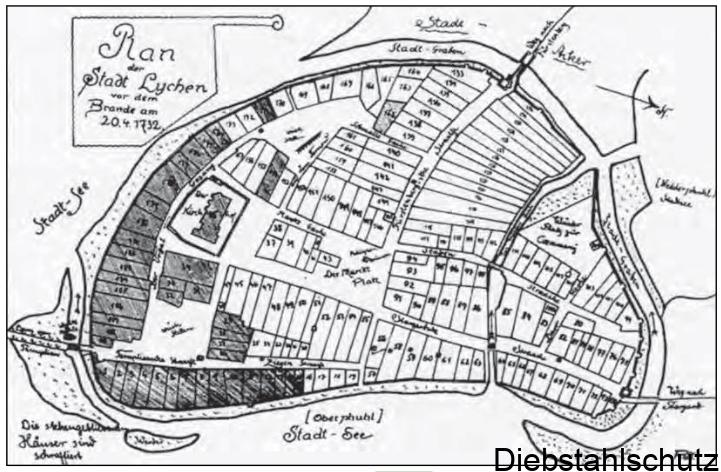

Der 30-Jährige Krieg, sowie die Pestjahre 1636/37, hatten der Stadt Lychen schweren Schaden zugefügt. Am Ende des Krieges waren von den ursprünglich 224 Häusern nur noch 17 erhalten und bewohnbar. Großbrände in den Jahren 1684 ((Im Jahr 1684 – beim großen Stadtbrand in Lychen – brannte das Dach der Kirche ab, die Mauern blieben stehen. Aber das gesamte Kirchenarchiv wurde vernichtet. Den Brand hatte ein Franzose im Auftrag seines Königs gelegt, wobei er auch drei weitere märkische Orte angesteckt hatte. Er konnte von den Gendarmen gefasst werden und wurde zum Feuer-Tod verurteilt (viermal mit „glühenden Zangen gezwickt“). ((Quelle: Wikipedia)) und 1732 vernichteten fast die gesamte Stadt. Die evangelische Stadtkirche St. Johannes hatte den Stadtbrand von 1732 unbeschädigt überstanden.

1733 standen in Lychen 92 Häuser, davon waren 60 mit Ziegeln gedeckt. Acht Tuchmacher und ein Zeugmacher wurden als in der Stadt ansässige Handwerker erfasst. ((Enders, Lieselott, a.a.O., S. 547)) 1722 waren es 138 Häuser und 68 wüste Stellen. ((Ebenda, S. 557))

Als Zimmermann hatte Johann Nicolaus nach dem Stadtbrand vom 20. April 1732 ausreichend Arbeit. Der Brand vernichtete

114 Häuser, 11 Scheunen und das hölzerne Rathaus. König Friedrich Wilhelm I. schenkte der Stadt Lychen 22.526 Taler und 8 Groschen zum Wiederaufbau. ((Vgl. 1906 – 2006. 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Stadt Lychen, Lychen 2006, S. 5 und 23) Das Stadtarchiv Lychen verwahrt einen 1732 gezeichneten Plan der Stadt auf. Dem die folgende Beschreibung beigegeben ist.

“Plan von der in der Uckermark belegenen Immediat Stadt Lychen, wie solche vorm Brand an Straßen,

bebauten und wüsten Stellen gewesen,

deren Condition und welche Gebäude noch stehen,

geblieben die gefertigte Designation sub et illustriert

und sind in der ganzen Stadt vorhanden gewesen

192 Häuser, sind abgebrannt

115 Häuser sind folglich stehen gebliebn

77 Häuser, darunter 10 wüste Buden, Stellen, ohne deren wüsten Plätzen auf allergl. Special Ordre im Junion 1732 vermessen wurden von W. Knüppeln.”

Die in Lychen, wie in anderen märkischen Städten, geltende Magistratsverfassung und die Handwerksgesetze hatten die einstige genossenschaftliche Funktion der Bürgerschaft faktisch aufgehoben. Die Gewerke unterstanden der Ratsaufsicht; die Stadtverordneten waren nicht von der Bürgerschaft gewählte Vertreter, sondern vom Rat ernannte Personen aus den Stadtvierteln. Diese hatten in erster Linie dem Magistrat zu dienen. In Lychen gab es vier Stadtverordnete. ((Enders, Lieselott, a.a.O., S. 562)) 1733 wurde u.a. der Stadtverordnete Baltzer Betcke als Gehilfe und Nachfolger für den Ratmann Schultze eingestellt. ((https://www.archivportal-d.de/item/LJ3Z6EFNEOO6M5UEUZVEF6UMEXJAKJ6A)) Bis 1747 ist die mit diesem Vorgang verbundene Akte datiert.

Der Wiederaufbau Lychens nach dem verheerenden Großbrand von 1732 geschah wohl erstmalig hier auf der Grundlage einer städtebaulichen Konzeption. Nicht nur feuerpolizeiliche Vorgaben spielten eine Rolle, um künftige Brände zu verhüten (Verbannung der Scheunen aus den Städten, Vorschrift der Ziegeldächer und gemauerten Schornsteine), auch verkehrstechnische Erfordernisse (Verbreiterung der Straßen und Plätze und der Zufahrtswege ins Stadtinnere) wurden bedacht und, dem spätbarocken Stil neuer Stadtanlagen folgend, die Schaffung wie mit dem Lineal gezogener Straßenfronten im Schachbrettstil.

Marktplatz und Straßen wurden vergrößert, neue Straßen angelegt und ehemalige Hausstellen zur Verbreiterung der neuen Bürgerstellen, zum Bau des Hospitals und von Torschreiberhäusern

hinzugezogen, so daß sich die Anzahl der Hausgrundstücke verringerte. Es wurden mehr oder weniger stattliche Bürgerhäuser gebaut, zumeist zweigeschossige Traufenhäuser, vorwiegend in Fachwerkbauweise und vereinzelt massiv. ((Enders, Lieselott, a.a.O., S. 568))

Es ist davon auszugehen, dass Johann Nicolaus in Verbindung mit dem Wiederaufbau zum als Bürger anerkannten Einwohner Lychens wurde. Er das Bürgerrecht erhielt.

Er und seine Ehefrau Maria Elisabeth, geb. Bäthkin (Nach den Kirchenbüchern auch Bäthckin, Bäthecke, Bäthcke, Baethcke) hatten sieben Kinder:

Johann Christian Punzel, geb. 23. März (bzw. 25. März) 1735 in Lychen

Johann Jacob Punzel, geb. 22. Oktober 1737 in Lychen

Johann Heinrich Punzel, geb. 2. Juni 1740 in Lychen

Johann Nicolaus Punzel d. J., geb. 2. August 1741 in Lychen

Johann Friedrich Punzel, geb. 4. Juli 1743 in Lychen

Maria Sophia Elisabeth Punzel, geb. 17. Mai 1746, gest. 13. Mai 1831, jeweils in Lychen

Maria Gottliebe Punzel, geb. 20. November 1748 in Lychen.

Ihr Vater Johann Nicolaus Punzel litt im Alter an Podagra (Gicht). Am 14. Februar 1770 verstarb er in Lychen.

Johann Christian Punzel verließ Lychen und ging nach Greiffenberg bei Angermünde (Uckermark). Wie sein Vater übte er den Beruf eines Zimmermanns aus. Um 1765 heiratete er in Greiffenberg Maria Elisabeth Bühnemann (auch Bönemann, Bohnmann, Bühmann). Sie hatten fünf Kinder. Maria Elisabeth ist vermutlich bei der Geburt des letzten Kindes verstorben. Um 1775 ging der kinderreiche Witwer in Greiffenberg die Ehe mit Marie Elisabeth Wentzen ein. Sie hatten gemeinsam zwei Kinder. Am 20. Dezember 1789 verstarb Johann Christian Punzel in Greiffenberg als Zimmermeister.

Vor seiner ersten Ehe leistete er Militärdienst ab, als Musketier im Königlich Preußischen Infanterieregiment Nr. 12, unter dem Kommando von Johann Jacob von Wunsch. Dieser führte das Regiment von 1763 bis 1788. 1716 wurde Prenzlau Garnison des Regiments, der Ersatz kam aus der Uckermark und den Städten Prenzlau, Strasburg, Lüchen, für die Grenadiere aus Templin.((http://www.preussenweb.de/regiment1.htm))

Sein Bruder Johann Jacob Punzel war im gleichen Beruf tätig. Zum Zeitpunkt seiner Hochzeit mit Anna Dorothea Rümmels aus Hohenlandin (Uckermark) war er Zimmergeselle. Die Daten zur Hochzeit und zum Todestag sind nicht bekannt.

Keine weiteren Daten liegen zu Johann Heinrich Punzel und zu Johann Nicolaus Punzel vor. Möglicherweise sind sie früh verstorben.

Johann Friedrich Punzel blieb in Lychen, wurde Bürger der Stadt und arbeitete als Zimmergeselle bzw. Zimmermeister. Er war verheiratet mit Maria Sophia Engels aus Hardenbeck (Uckermark). Ihre Kinder (keine Angaben) sollen sich in Kunow (Uckermark) und Woltersdorf Uckermark) niedergelassen haben. Es gibt keine Hinweise darauf, ob darunter auch männliche Nachkommen mit dem Namen Punzel waren. Es gibt lediglich einen Hinweis auf Nachkommen mit dem Familiennamen Lindemann.

Maria Sophia Elisabeth Punzel und Maria Gottliebe Punzel blieben ebenfalls in Lychen und heirateten dort Karl Friedrich Jacob Rosenberg (Hochzeit 14. November 1775) bzw. Joachim Flück (Hochzeit vor 1791). Maria Gottliebe Flück hatte mit ihrem Mann zwei Kinder und verstarb am 27. Juni 1810 in Berlin. Inwieweit Maria Sophia Elisabeth Rosenberg Kinder hatte, ist nicht bekannt. Sie starb am 11. Mai 1831 in Lychen. ((Für die Informationen zur Frühgeschichte der Punzels in der Uckermark bedanke ich mich bei Eckhard Punzel aus Varel.))

Der Sohn von Johann Christian Punzel, der Zimmergeselle Johann Friedrich Punzel, geb. 1776 in Greiffenberg (Uckermark), heiratete am 29. März 1803 in der Kirche von Greiffenberg (Uckermark) Luisa Ulrica Jungwirth, Tochter des Bürgers Johann Jungwirth. Er war zu diesem Zeitpunkt Zimmergeselle. Als Zimmermeister verstarb er im Alter von 61 Jahren am 30. Oktober 1837 in Greiffenberg und wurde am 2. November 1837 auf dem dortigen Kirchhof bestattet. Seine Frau verstarb am 11. Mai 1860 im Alter von 86 Jahren und wurde am 15. Mai 1860 ebenfalls in Greiffenberg bestattet.

Am 11. September 1810 kam Carl Friedrich Punzel als Sohn des Zimmerergesellen Friedrich Punzel und dessen Ehefrau Ulrike, geb. Zaepernick am 16. September 1775, in Greiffenberg, zur Welt. Ihre Eltern waren der Musketier Johann Zäpernick und dessen Ehefrau Dorothea Elisabeth, geb. Wauermann. Carl Friedrich heiratete am 19. Oktober 1834 in Berlinchen (poln. Barlinek) Johanna Henriette Schäffer, Tocher des ortsansässigen Schlächtermeisters Johann Gottlieb Schäffer. Am 30. Januar 1842 wurde in Wriezen ihre Tochter Maria Johanna Luise Punzel geboren. Am 10. September 1865 verstarb der Zimmermeister Carl Friedrich Punzel in seinem Wohnort Neudamm (poln. Dębno). Seine Ehefrau Johanna Henriette Punzel, geb. Schäffer war im Alter von 39 Jahren bereits am 4. Juni 1846 verstorben, ebenfalls in Neudamm.

Das “Amtsblatt der Regierung zu Frankfurt a. d. Oder” teilte 1857 mit:

Der Zimmermeister C. F. Punzel zu Neudamm ist an Stelle des verstorbenen Kaufmanns König daselbst für die dortige Stadt und Umgegend als Agent der Cölnischen Feuer-Versicherungs-Gesellschaft “Colonia” bestätigt worden.” ((https://opacplus.bsb-muenchen.de/Vta2/bsb10000668/bsb:4107630?queries=Punzel&language=de&c=default))

Am 21. November 1812 wurde in Greiffenberg der Bruder von Carl Friedrich, Friedrich Wilhelm Punzel, geboren. Ihr Vater Friedrich war zu diesem Zeitpunkt schon Zimmermeister.

Friedrich Wilhelm heiratete Caroline Luise Emilie, geb. Rosenberg. 1839 wurde in Greiffenberg ihr Sohn Carl Friedrich Wilhelm Punzel geboren. Am 27. November 1840 kam Ludwig Wilhelm Carl Punzel zur Welt.

Am 27. November 1841 wurde, laut Auszug aus dem Taufregister, Carl Friedrich Wilhelm Punzel in Greiffenberg geboren. ((Hier gibt es Unstimmigkeiten, was die Auszüge aus dem Taufregister anbelangt.))

Am 18. Februar 1867 heiratete der in Königsberg/Neumark (poln. Chojna) wohnende 26 Jahre alte Zimmermeister Carl Friedrich Wilhelm Punzel in Neudamm (poln. Dębno) die am 30. Januar 1842 in Wriezen geborene und zum Zeitpunkt ihrer Heirat in Neudamm wohnende Maria Johanna Luise Punzel.

Der Vater des Bräutigams war der in Greiffenberg wohnende Zimmermeister Friedrich Wilhelm Punzel.

Die Eltern der Braut waren sein damals bereits verstorbener Onkel Carl Friedrich Punzel und dessen ebenfalls schon verstorbene Ehefrau Johanna Henriette.

Am 19. Juni 1875 zeigte der in Königsberg/Neumark wohnende Kreisbaumeister und Raths-Zimmermeister Carl Punzel (d. i. Carl Friedrich Wilhelm Punzel) für den 18. Juni 1875 die Geburt seines Sohnes Max Paul Johannes Punzel an. Die Mutter war Maria Johanna Luise Punzel.

Sie hatten noch fünf weitere Kinder:

Martha Punzel (keine weiteren Angaben bekannt)

Valeska (“Walli) Punzel (keine weiteren Angaben bekannt)

Paul Punzel, geb. Königsberg/Neumark. Soll in Berlin geheiratet und zwei Töchter hinterlassen haben.

Kurt Punzel, soll in Berlin als Geschäftsführer tätig gewesen sein.

Alfred Hugo Ernst Punzel, geb. 1883 Königsberg/Neumark (Weiteres nicht bekannt.)

1882 begann Paul Punzel mit dem Schulbesuch im Friedrich-Wilhelms-Gymnasium zu Königsberg in der Neumark. Er könnte zu diesem Zeitpunkt sechs bzw. sieben Jahre alt gewesen sein. Ostern 1883 hatte der Sohn des Königsberger Ratszimmermeisters die Sexta, d.h. Jahrgang 5, beendet.

Max Paul Johannes heiratete am 24. April 1899 in Berlin Lina Martha Auguste Berthold, geb. 10. Juli 1871. Seine Mutter Maria Johanna Luise Punzel verstarb am 27. März 1916 im St. Hedwigs-Krankenhaus in Berlin. Ihr Ehemann Carl Friedrich Wilhelm Punzel in Königsberg am 11. November 1919.

Max und Lina Punzel hatten zwei Kinder. Am 17. November 1942 heiratete Max in Pritzwalk Elsa Martha Charlotte Karrus.

Am 19. Mai 1902 wurde in Berlin die Tochter von Max Paul Johannes Punzel und seiner Ehefrau Lina Martha Auguste, geb. Berthold, geboren. Sie erhielt den Namen Charlotte. Am 25. September 1903 kam ihr Bruder in Berlin zur Welt, Bruno Max August Carl Punzel.

Bruno Punzel besuchte von 1910 bis 1913 die Mittelschule in Pritzwalk und von 1914 bis 1920 das Realgymnasium in Berlin-Friedrichshagen. Am 20. März 1920 legte er die Reifeprüfung für die Obersekunda ab und war vom 1. Oktober 1920 bis zum 30. September 1922 in einer Ausbildung zum Kaufmann bei dem Kaufmann L. Thürnagel in Wittstock/Dosse. Er heiratete am 5. Dezember 1930 in Pritzwalk Käthe Anni Charlotte Heuck, geb. 28. Juli 1907 in Pritzwalk. Sie war die Tochter des in Pritzwalk wohnenden Pferdehändlers Richard Heuck. Seit dem 1. Dezember 1929 war Bruno Punzel Mitglied der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP). Am 9. Oktober 1931 kam in Pritzwalk ihr Sohn, Hans-Jürgen Bruno Richard Max Punzel, zur Welt und am 17. Dezember 1932 sein Bruder, Dietrich Herbert Adolf Punzel. Drei weitere Kinder verstarben jung. Vom 28. Juni 1936 bis zum 22. August 1936 diente Bruno Punzel als Freiwilliger bei der Ergänzungs-Batterie 4 auf dem Feldflugplatz in Neustettin. Am 26. August 1936 erfolgte seine Ernennung zum Unterführeranwärter des Heeres. Vom 7. März 1938 bis 6. Mai 1938 war er bei der 10. (Ergänzungs) Batterie des Artillerieregiments 3 in Frankfurt/Oder. Am 6. Mai 1938 gab es die Beförderung zum Gefreiten der Reserve. Im Mai 1940 nahm Bruno Punzel am Überfall auf Frankreich teil und erhielt dafür das Eiserne Kreuz II. Klasse. Ende 1944 wurde der Regierungsinspektor Bruno Punzel im Alter von 41 Jahren zum Wehrdienst im Artillerie-Regiment der 349. Volks-Grenadier-Division eingezogen. Es wird davon ausgegangen, dass er bei den Kämpfen seiner Einheit in Ostpreußen, “die von Mitte Januar bis Ende Februar 1945 im Raum Schloßberg und während des anschließenden Rückzuges nach Braunsberg – Heiligenbeil geführt wurden, gefallen ist.” Ab Februar 1945 galt er als vermisst. Mit Datum 31. Juli 1949 (DDR) bzw. 31. Juli 1945 (Berlin-West) wurde Bruno Punzel für tot erklärt. Er hinterließ seine Witwe und zwei Söhne.

Die Ucker-/Neumärkische/USA/Australien-Linie

Nach 1820 schwoll der Strom der Auswanderer aus Deutschland stark an. Stark wachsende Geburtenüberschüsse trugen dazu bei und der technologische Fortschritt, der sich u.a. in der Entwicklung von Dampfschiffen zeigte, und damit zu einer schnelleren und weniger gefahrvollen Atlantiküberquerung führte. Nach Beendigung der Napoleonische Kriege gewährte Auswanderungsfreiheit erlaubte es den Menschen wieder, ihr Land zu verlassen. Werbekampagnen von Landeigentümern in den Zielländern sowie von Reedern und Kapitänen, die an der Überfahrt verdienen wollten, trugen auch dazu bei. Nicht zuletzt die Ausgewanderten selbst waren für einen Zuwachs der Migranten verantwortlich, versuchten sie doch Angehörige und Freunde in die Neue Welt nachzuholen, als Kettenmigration bezeichnet. Für die Emigranten gab es im Zielland freien Boden, nationale Sicherheit und wirtschaftliche Unabhängigkeit. Sie waren freie Menschen und konnten von einer bereits stattgefundenen Industrialisierung profitieren.

Die Auswanderungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts liefen in mehreren Phasen ab, die ziemlich genau mit langfristigen Bevölkerungswellen, also dem Wechsel von starken und schwachen Jahrgängen, übereinstimmen. Zusätzlich beeinflusst wurden sie von wirtschaftlichen und politischen Krisen.

In der Zeit von 1865 bis 1895 setzte die Auswanderung unterbäuerlicher und -bürgerlicher Schichten aus Norddeutschland ein und verstärkte sich allmählich, die Einzelwanderung. Ausgelöst wurde sie in den 1860er und 1870er Jahren durch einen Bevölkerungsanstieg in Westpreußen, Pommern und Posen. Wodurch diese Gebiete zu einem Zentrum der Auswanderung wurden. Teilweise verließen ganze Familie die Heimat, oft auch mit zahlreichen Kindern. Wenngleich der Anteil der Kinder an den Auswanderungen insgesamt zurückging.

Im Unterschied zur vorangegangenen Auswanderungen übte nur noch ein geringer Teil der Auswanderer einen selbständigen Beruf aus. Ab etwa 1890 machte die Auswanderung von Einzelpersonen den Hauptteil der Migrationsbewegung aus. Daran waren nicht mehr ausschließlich Männer, sondern in zunehmendem Maße auch Frauen beteiligt. ((https://de-academic.com/dic.nsf/dewiki/323596))

Zwischen 1865 und 1891 wanderten über 30 Personen mit dem Familiennamen Punzel aus den uckermärkischen Orten Kunow und Schönow aus Deutschland in Richtung Vereinigte Staaten von Amerika sowie Australien aus.

Es könnte sich hierbei um Nachkommen von Johann Friedrich Punzel und seiner Ehefrau Maria Sophia Punzel, geb. Engels handeln. Vom 22. Februar 1957 liegt ein Brief von Arthur Johann Punzel aus Salem in Oregon vor. Darin schrieb er, dass sein Vater mit Familie (with his folks) 1869 aus Deutschland emigrierte. Sein Großvater hieß Friedrich Punzel, geboren in Kunow.

Damit könnte klar sein:

Die Punzels in den USA und Australien stammen aus der Uckermark im deutschen Bundesland Brandenburg.

Wobei das noch nicht völlig sicher ist, siehe die beigefügte Liste. Für die Uckermark spricht aktuell mehr, als für Pommern. Aber auch nach Pommern könnten sie zuvor aus der Uckermark zugezogen sein. Zumal es zwischen der nördlichen Uckermark und dem südlichen Pommern (Stettin und Umgebung) keine eindeutige Abgrenzung gab und gibt.

Punzels in Südwestafrika

Aus dem Jahr 1926 haben wir Kenntnis von einem Peter Punzel, der in Swakopmund/Südwestafrika (heute: Namibia) lebte. Von Beruf war er Tischler. ((https://forum.ahnenforschung.net/archive/index.php/t-17452-p-2.htmlPunzel)) Über die Behörden des Schutzgebietes Deutsch-Südwestafrika konkret die Eisenbahnverwaltung, kam er 1907 dahin ((https://archivfuehrer-kolonialzeit.de/index.php/punzel-peter-tischler)) und ist offensichtlich dort geblieben.

Gebraucht wurde er – wie viele andere – für die Gewährleistung des Betriebes der 1902 eingeweihten Eisenbahnlinie von Swakopmund nach Windhoek sowie für den Bau neuer Linien.

Am 20. Juni und 1. Juli 1902 war die erste deutsch-südwestafrikanische Eisenbahn von Swakopmund nach Windhoek durch die dort 100 km breite Sandwüste eröffnet worden (382 km lang; bis auf 1637 m ü. M. ansteigend). Den Bau der Gleise und der Bahnhöfe in Swakopmund und Windhoek hatten Eisenbahntruppen aus dem Deutschen Reich begonnen. Weitere Bahnstrecken wurden von 1903 bis 1908 gebaut oder hinzugekauft, wie im Jahr 1910. ((https://genwiki.genealogy.net/Eisenbahn_(Deutsch-S%C3%BCdwestafrika)))

In der Zeit zwischen 1912 und 1919 besuchte Laura Punzel die Kaiserliche Realschule in Windhoek. ((https://safrika.org/Names/DHPS_Namen.html#1912)) Damit enden die Hinweise in die Geschichte.

Aktuell in Namibia lebende Punzels ausfindig zu machen, gestaltet sich nicht einfach. In Telefon- oder Adressbüchern ist (offensichtlich) nichts enthalten. Am 24. Februar 2012 berichtete die Wirtschaftszeitung “Namibia Economist” unter der Überschrift “An eatery with a difference” über eine Restaurant-Eröffnung in Lüderitz. Liza Punzel und Jan Burger eröffneten es.

In Verbindung mit der Versteigerung eines Hauses auf dem Gebiet der Gemeinde Omaruru im Jahr 2011, in dem die Bank Windhoek Limited als Klägerin auftrat, stieß ich auf die Namen Ulrich Punzel, Wilhelmina Elizabeth Punzel, Charles Ulrich Punzel und Anneliese Punzel.

Insgesamt ist es für Ahnenforscher nicht leicht, in Namibia fündig zu werden. Vor allem dann nicht, wenn sie nach Personen suchen, die nicht dem deutschen Militär angehörten. Die “Kriegsgräberfürsorge Namibia” kümmert sich seit Jahrzehnten um Gräber von Militärangehörigen. 2.300 sollen es aktuell in Namibia und in Südafrika sein.

Aber wer befasst sich mit der Geschichte und dem Schicksal der frühen Einwanderer aus Deutschland? Sind doch darunter vermutlich auch einige, die nicht als Kolonialherren oder mit Waffengewalt agierende Unterdrücker kamen, sondern mit ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes leisteten. So wie auch die einst in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) ausgebildeten Einwohner Namibias.

Die Ucker-/Neumärkische/Berliner Linie

Die Berliner Linie entstand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch Personen mit dem Familiennamen “Punzel”, die aus der Uckermark in die stark prosperierende Reichshauptstadt Berlin gezogen waren. Das ist der aktuelle Erkenntnisstand.

Die Adressbücher von Berlin der Jahre 1812, 1819, 1820 und 1822 enthalten keine Personen mit dem Familiennamen Punzel. Im Adressbuch von 1823 ist auf Seite 41 ein Kaufmann Punschel eingetragen. Er (bzw. in den letzten Jahren seine Witwe) ist auch in den Adressbüchern von 1824 bis 1868 aufgeführt.

Im Berliner Adressbuch von 1831 ist auf S. 537 die Rentiere M. Puntzel, wohnhaft Köpenickerstr. 84, zu finden.

Im Adressbuch von 1873 ist erstmalig eine Person mit Familiennamen Punzel verzeichnet.

R. Punzel, Klempner, Schwedterstr. 44. ((Adressbuch Berlin 1873, S. 642.)) Er ist auch im Adressbuch von 1874 zu finden. ((Adressbuch Berlin 1874, S. 643.)) Ab 1875 wohnt er – nachweislich der Adressbücher – bis 1878 in der Lothringerstr. 28, III. Etage. ((Adressbuch Berlin 1875, S. 684, Adressbuch Berlin 1877, S. 617, Adressbuch Berlin 1878, S. 704)).

1877 erscheint im Berliner Adressbuch: A. F. Punzel, Eisenbahn Diätar, wohnhaft Münchebergerstr. 20. 1878 ist A. F. Punzel Eisenbahn Assistent und wohnt am Küstriner Platz 3.

Punzel, G., Diätar, Küstriner Platz 10, und Punzel, H., geb. Schützmann, Witwe, Metzerstr. 38, sind im Adressbuch von 1879 zu finden. ((Adressbuch Berlin 1879, S. 714))

Aus der Berliner Linie kommt in der jüngeren Zeit

Die Westdeutsche Linie

Neben der im Osten Deutschlands entstandenen Linien der Punzels gab (und gibt) es weitere Linien im Westen Deutschlands. Die letzten könnten die älteren sein. Ausgehend von der Annahme, dass in der sehr frühen Zeit bei der Schreibung des Namens keine klare Trennung zwischen “Punzel” bzw. “Puntzel” vorgenommen wurde, sind die ersten Namensträger aktuell mit historischen Dokumenten belegt in folgenden Regionen und Orten festzustellen:

Eifel Nideggen Peter Puntzel (19. Juni 1479)

Hessen Korbach Anna Puntzel (1623)

Oberfranken Pressig Johann Punzel (1910)

Tschirn Nikolaus Punzel (1807)

Franken Hof Johann Punzel (1771)

Nürnberg Kunigunda Punzel (30. Mai 1807)

Johann Conrad Punzel, Baader (1810)

Marktzeuln J. Punzel, Weinhändler (1902)

Fürth Georg Punzel (1910)

Eine Jüdische Linie?

1901 veröffentlichte der Rabbiner und Historiker Max Freudenthal eine Arbeit unter dem Titel “Leipziger Messgäste”. Darin wertete er die “Leipziger Messbücher” aus. Sie “waren zur Steuerkontrolle über alle die Leipziger Messe besuchenden Juden eingerichtet und geführt worden”. ((Freudenthal, Max: Leipziger Messgäste. In: Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums, Jahrg. 45 (N. F. 9), H. 10/12 (1901), S. 461)) Verzeichnet ist darin auch ein Moses Abeles Punzel aus Prag. Er besuchte die Messe 1668,1679 und 1682. ((Ebenda, S. 497))

Moses (auch Moyses) Abeles stammte (vermutlich) aus einer Familie sephardischer Juden, die ihren Familiennamen von der biblischen Person Abel, dem zweiten Sohn von Adam und Eva, hergeleitet hatten. Bis zu ihrer Vertreibung 1492 bzw. 1513 lebten sie auf der iberischen Halbinsel. Ein Teil der Vertriebenen kam auch nach Deutschland, wobei Hamburg für eine Niederlassung bevorzugt wurde. Moses gehörte einem Familienstrang an, der entweder bis nach Schlesien oder, was wahrscheinlicher ist, bis Böhmen kam. Dort ließen sie sich in Bunzlau nieder. Zu dieser Zeit wurde der Name “Bunzlau” für zwei Orte verwendet: Bunzlau in Schlesien und Jungbunzlau (Bunzlau) in Böhmen, das heutige Mladá Boleslav. Über die Jüdische Gemeinde in Bunzlau (Schlesien) wird berichtet:

Bereits im ausgehenden 12. Jahrhundert haben sich vermutlich Juden in Bunzlau aufgehalten; darauf weisen Unterlagen hin, wonach die Stadtbürger jüdische Geldverleiher in Anspruch nahmen, um den Bau der Stadtbefestigung zu finanzieren. Als Gegenleistung soll ihnen hier eine Niederlassung erlaubt worden sein. Seit der zweiten Hälfte des 14.Jahrhunderts lassen sich Juden in Bunzlau dann zweifelsfrei nachweisen. Trotz mehrfacher Ausweisungen konnten sie immer wieder in die Stadt zurückkehren; hier lebten sie in der „Judengasse“, die mehr als 30 Häuser zählte. Mitte des 15.Jahrhunderts erfolgte dann ihre endgültige Vertreibung aus Bunzlau.” ((https://www.jüdische-gemeinden.de/index.php/gemeinden/a-b/505-bunzlau-schlesien))

Die Ersterwähnung eines Jüdischen Friedhofs in Jungbunzlau datiert aus dem Jahr 1584. Für die jüdische Gemeinschaft war Jungbunzlau wegen seiner Rabbiner ((Grünwald, M.: Jungbunzlauer Rabbiner, Prag 1888)) und der von ihnen gewährten Bildung von großer Bedeutung.

Die jüdische Gemeinde in Jungbunzlau gehörte zu einer der ältesten Gemeinden in den böhmischen Landen. Ihre Geschichte begann bereits im 15.Jahrhundert – erstmals bezeugt 1471. Das “Judenviertel” lag nahe der Stadtmauer, in der späteren Dekanatstraße; hier befanden sich auch die Synagoge (erstmals erwähnt 1579), der Friedhof und das Spital. Die jüdischen Bewohner betätigten sich im Geldhandel, aber auch im Handwerk und Warenhandel. Handelsprivilegien waren ihnen mehrfach, so 1494 und 1504, durch die Stadtherren garantiert worden. Trotz Beschuldigung der Juden, die Pest in die Stadt gebracht zu haben, fand 1522 in Jungbunzlau keine Verfolgung statt. Um 1700 war jeder zweite Bewohner Jungbunzlaus mosaischen Glaubens. Die Stadt war ein bedeutendes Zentrum jüdischer Gelehrsamkeit und hebräischer Buchdruckerkunst; deshalb wurde sie mancherorts auch „Jerusalem an der Iser“ genannt. Nach einem Stadtbrand im späten 17.Jahrhundert, der auch Teile des jüdischen Viertels samt der Synagoge zerstörte, ließ die jüdische Gemeinde eine neue Synagoge erbauen, die als Vorbild die Meisl-Synagoge in Prag hatte. ((https://www.jüdische-gemeinden.de/index.php/gemeinden/h-j/1014-jungbunzlau-boehmen))

Zur Unterscheidung von den anderen Abeles fügten entweder Moses oder seine Vorfahren ihrem Familiennamen den Ortsnamen Bunzlau (auch Bunzel) als Erweiterung hinzu. Im 17. Jahrhundert oft hart ausgesprochen und geschrieben, wurde Bunzel als Punzel wiedergegeben.

Moses Abeles korrekter Name war also Moses Abeles-Bunzlau. Er lebte in Prag und war dort einer der herausragenden Ältesten der Jüdischen Gemeinde. Über seine Rolle bei der Wahl des Prager un Böhmischen Landesrabbiners Ende des 17. Jahrhunderts wurde bereits 1933 geschrieben. ((Jakobovits, Tobias: Das Prager und Böhmische Landesrabbinat Ende des siebzehnten und Anfang des achtzehnten Jahrhunderts. In: Jahrbuch der Gesellschaft für Geschichte der Juden in der Čechoslovakischen Republik, 5. Jg., Prag 1933, Neuausgabe Textor Verlag 2008, S. 79 bis 136)) Er starb am 4. November 1694 in Prag. Im selben Jahr kam sein Enkel Simon unter mysteriösen Umständen ums Leben und starb Moses` Sohn Lazar unter ungeklärten Umständen im Gefängnis.

Aus dem Jahr 1765 stammt ein Dokument, das sich im Sächsischen Staatsarchiv in Dresden befindet und den Titel trägt: “Die von dem böhmischen Juden Jakob Punzel gesuchte Erlaubnis zu Errichtung einer Niederlage von ausländischer Wolle in Bautzen, ingleichen die von demselben angetragene Verminderung des davon zu entrichtenden Zolls.” ((https://www.archivportal-d.de/item/XUECK2J5EB6YHQGFPYFQF4X3YXXT4GSR?offset=0&rows=20&viewType=list&hitNumber=11))

Ein Jakob Punzel sollte sich gerade in dem Bautzen niederlassen wollen, wo bereits im Mittelalter Personen gelebt hatten, die auch den Namen “Punzel” trugen, aber Christen waren. das ist nicht möglich.

Einen schwunghaften Handel betrieben die Prager Juden mit Schafwolle, die sie von dem Hochadel aus seinen Herrschaften und Gütern bezogen. Als Wollhändler werden in den Akten genannt: die Prager Juden Berhard Fanta Sacerdotte (1643, 1654 und 1665), Salomon Kauder und Mandl Lazarus (1648), Aron Löbl Jeüttel (1696) und Moses Gitschin (1709-1723).”

Rachmuth, Michael: Zur Wirtschaftsgeschichte der Prager Juden. In: Jahrbuch der Gesellschaft für Geschichte der Juden in der Čechoslovakischen Republik, 5. Jg., Prag 1933, Neuausgabe Textor Verlag 2008, S. 12.

Der Hinweis, dass Jakob Punzel (oder Bunzel bzw. Bunzl) aus Böhmen kam, ist sehr vage. Eine Suche im Firmenverzeichnis von Prag für das Jahr 1764 brachte kein Ergebnis. Für Jungbunzlau konnte ich für diese Zeit online kein Firmenverzeichnis finden.

1764 gab es in Prag Wolff Buntzl und Sohn, den Goldschmidt More Buntzel sowie Marcus Buntzl. Insgesamt wurden zu der Suchabfrage “Jüdische Firmen in Prag 1764” (tsch. židovské firmy 1764) 102 Firmen aufgelistet. Für die Jahre davor und danach waren es Null bzw. Eins.

1811 lebte in der Prager Judenstadt Nr. 35 Elias Jontef Bunzel, in der Nr. 261 wohnten David und Rachel Bunzel. ((Schematismus für das Königreich Böhmen auf das Jahr 1811, Prag o. J., S. 170 u. 194)) 1834 ist in Prag, Judenstadt, Breitegasse 114 Herrschmann Löw Bunzel aufgeführt. ((Schematismus für das Königreich Böhmen auf das Jahr 1834, Prag o. J., S. 533)) 1835 wird im Prager Adressbuch nicht mehr Herrschmann Löw Bunzel aufgeführt, dafür aber fünf weitere Personen mit diesem Familiennamen. Alle wohnhaft in der so genannten Judenstadt. ((Schematismus für das Königreich Böhmen auf das Jahr 1835, Prag o. J., S. 632)) Im Jahr 1847 ist aus dem Familiennamen Bunzel auf einmal Bunzl geworden. Das Adressenbuch für dieses Jahr verzeichnet eine sehr große Zahl von Personen, die diesen Namen trugen, in der Judenstadt wohnten und dort auch ihr Gewerbe ausübten. ((Adressen-Buch der königlichen Hauptstadt Prag für das Jahr 1847. Erster Jahrgang, Prag o. J., S. 18f.)) Zugleich gab es aber einen Josef Bunzel, Wichserzeuger. ((Ebenda, S. 296). Das Adressbuch von Prag aus dem Jahr 1925 enthält sowohl den Familiennamen Bunzel als auch Bunzl. Jedoch ist nicht erkennbar, ob es sich dabei um jüdische Familien handelte. ((Chytiluv Adresar Hl. Mesta, Prahy 1925, S. 177)) Im Jahr 1937/38 sind die beiden Familiennamen auch im Adressbuch von Prag zu finden. ((Pražský adresář 1937-1938 Všeobecný, obchodní, živnostenský, průmyslový, majitelů domů, o.O. 1937, S. 118))

Mit dem Einmarsch der deutschen Truppen und der Annektion der Tschechoslowakei 1938 besiegelte sich das Schicksal der Einwohner Prags mit dem Familiennamen Bunzel bzw. Bunzl. Wer nicht rechtzeitig emigrieren konnte, wurde deportiert und ermordet. Die Holocaust-Datenbank Tschechiens enthält 10 Personen mit dem Familiennamen Bunzel und 34 mit dem Familiennamen Bunzl. Renata Bunzlova war neun Jahre alt, als sie mit ihren Familienangehörigen zunächst in das KZ Theresienstadt kam, um von dort weiter nach Riga verschleppt zu werden, wo alle den Tod fanden.

Mitte April 1945 kamen Vertreter des Schwedischen Roten Kreuzes in das KZ Theresienstadt und erfassten alle dort noch befindlichen Juden. Die Liste ging an die “Mosaiska Foersamlingens I Stockholm. Kommittee foer Efferkrigshjaelp” in Stockholm, Wahrendorffsgatan 3. Diese übergab sie der in New York erscheinenden Jüdischen Zeitung “Aufbau“, die sie in ihrer Ausgabe vom 13. Juli 1945 veröffentlichte. Unter den Namen waren:

Punzel, Hans 24 Jahre alt interniert: Theresienstadt, Bäckergasse 2

Punzel, Susi 22 Jahre alt interniert: Theresienstadt, Bäckergasse 2.

Es ist davon auszugehen, dass es sich hier um eine falsche Namensschreibung handelt und die Familiennamen eigentlich Hans Bunzel und Susi Bunzelova lauten müssten.

Über ihr weiteres Schicksal ist nichts bekannt. In der Datenbank der Holocaust-Überlebenden sind sie nicht verzeichnet. Und auch eine persönlich durchgeführte Recherche in der Bibliothek von Vad Jashem in Jerusalem erbrachte keine Ergebnisse.

Eine weitere jüdische Linie mit den Familiennamen Bunzel bzw. Bunzl gab es in Wien. Von 1888 gibt es ein Dokument, in dem der Name Punzel steht. Es geht um Maria Punzel, geb. 28. Dezember 1888, gest. 1. Januar 1889. ((https://tng.adler-wien.eu/getperson.php?personID=I110987&tree=adler_person)) Ihr Name ist im “Verzeichnis der in Wien Verstorbenen” enthalten. Das Verzeichnis enthält keine weiteren Informationen. Mit dem Namen “Punz” sind sechs Personen aufgelistet, mit “Bunzel” 38 und mit “Bunzl” 117 ((https://tng.adler-wien.eu/search.php?mylastname=BUNZL&lnqualify=equals&mybool=AND)).

In ihrer Ausgabe vom 5. Juli 1910 berichtet die Zeitung “Bohemia” auf S. 4 über die Insolvenz von “Johann Punzel, Kaufmann in Wien I., Fleischmarkt 17″ ((https://kramerius5.nkp.cz/view/uuid:6efcab3f-a684-11de-8e93-00145e5790ea?page=uuid:7292a711-5c4f-4e43-9121-502e5407f37f&fulltext=Punzel)) und am 2. April 1912 über den Lehrer V. Punzel ((https://kramerius5.nkp.cz/view/uuid:6f138e7b-a684-11de-8e93-00145e5790ea?page=uuid:0a78144b-c452-4e7e-8b7b-60e642f89d45&fulltext=Punzel)) Die Wiener Adressbücher dieser Jahre enthalten keine Personen mit diesen Namen.