Inhaltsverzeichnis

Einführung

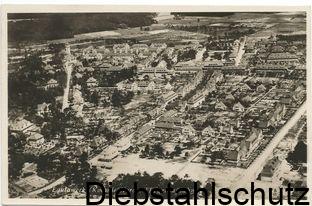

Lautas Stadtzentrum

Wer in Lauta nach dem Zentrum fragt, wird vermutlich Ratlosigkeit erzeugen. Denn ein Zentrum gibt es in der Stadt nicht, sondern sie hat mehrere. Aber keines davon ließe sich als das Stadtzentrum bezeichnen. Die Gründe dafür liegen in der Geschichte. Und die Gegenwart leistete dazu ihren Beitrag.

Das Zentrum eines kommunalen Gebildes, ob Dorf, Gemeinde oder Stadt, besteht zumeist aus einem zentralen Platz, an dem sich die Verwaltung, die Kirche, eine Gastwirtschaft und für die Versorgung der Bevölkerung benötigte Verkaufseinrichtungen befinden. Das Zentrum ist der städtebauliche Bezugspunkt, von dem aus sich das kommunale Gebilde in die Breite entwickelt.

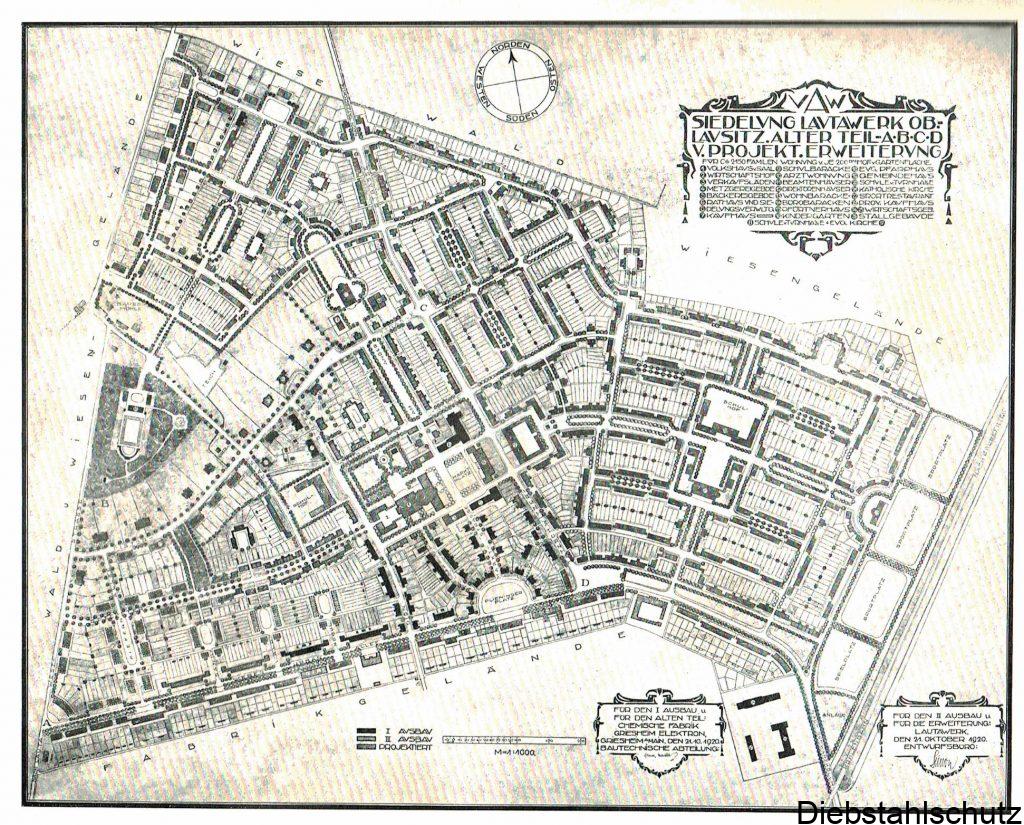

Die Siedlung an der Nordseite des Lautawerkes entstand auf dem Reißbrett, und hatte mehrere Väter. Federführend waren die Brüder Clemens (1879-1941) und Stephan Simon (1872-1930). Sie erarbeiteten die Gesamtplanung für die Siedlung. Unterstützt wurden sie dabei von dem renommierten Architekten und Fachmann für Gartenstadtarchitektur Otto Rudolf Salvisberg (1882-1940). Von 1916 bis 1919 war nach Plänen von ihm und Paul Schmitthenner (1884-1972) die Gartenstadt Piesteritz bei Wittenberg für etwa 2000 Beschäftigte des angrenzenden Stickstoffwerkes entstanden. Diese Erfahrungen nutzten die Brüder Simon bei ihren Planungen und so verwundert es nicht, dass die Siedlung Nord des Lautawerkes Ähnlichkeiten mit dieser Gartenstadt aufweist.

Die Werkssiedlung des Lautawerkes sollte in zwei Bauabschnitten entstehen. Der erste war westlich der heutigen Parkstraße (damals: Tätzschwitzer Straße) bis zur heutigen Weststraße geplant. Der zweite östlich der Parkstraße in Richtung Laubusch. Die Mitte der gesamten Siedlung sollte eine aus drei Platzanlagen bestehende Süd-Nord-Achse bilden: Ring, Markt und Anger. Der erste Bauabschnitt wurde umgesetzt. Zum zweiten kam es nicht. Fehlendes Geld, Verwaltungshandeln (zwischen Bauabschnitt I und II befand sich die Grenze zwischen den Kreisen Calau und Hoyerswerda) und möglicherweise auch Probleme mit dem Baugrund (ehemaliges Moorgebiet) ließen das Projekt nicht zustande kommen. Die Folge: Die als Mitte der Gesamtsiedlung vorgesehene Achse lag nun an deren östlichem Rand.

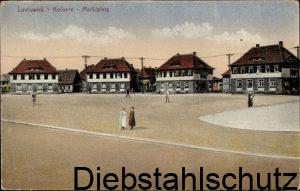

Markt

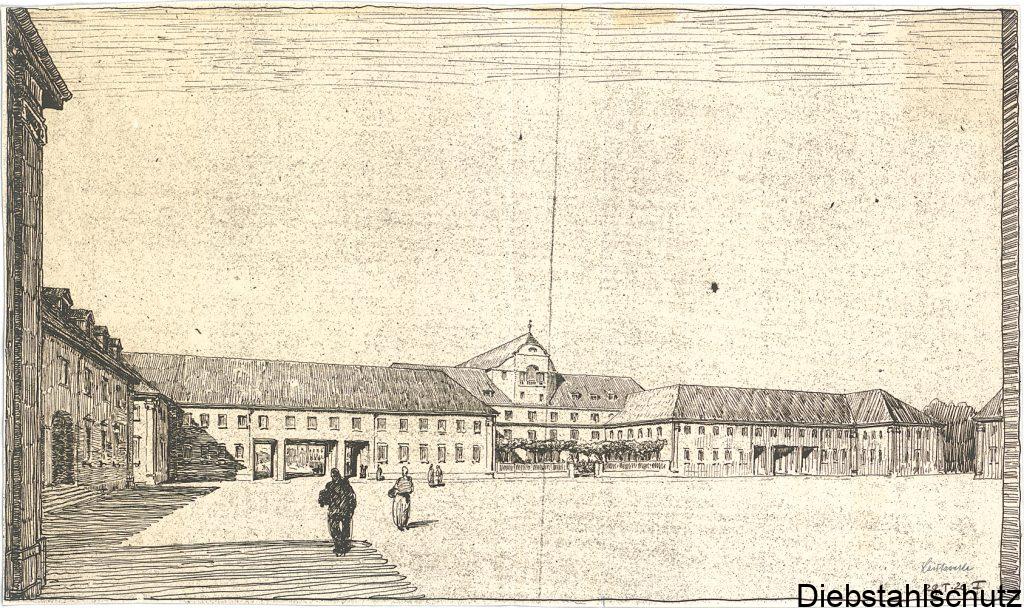

Zentraler Platz der Siedlung sollte der Markt sein. An seiner südlichen und nördlichen Seite wurde ein T-förmiger Baukörper mit vorgelagertem Kolonnadengang errichtet. In dem südlichen Bau zog in das Querstück die Bäckerei ein und in dem nördlichen, dessen Querstück nach Norden verlängert wurde, die Fleischerei. In den Längsachsen entstanden Räume für verschiedene Geschäfte. An der Westseite des Platzes sollte das Rathaus stehen, mit Büros für die Siedlungsverwaltung, und an der Ostseite ein Volkshaus mit sich daran anschließendem Bauhof. Hinter dem Rathaus war ein Kaufhaus vorgesehen. Weitere Geschäftsgebäude waren jeweils in der Achse der Bäckerei bzw. der Fleischerei, in östlicher Richtung, geplant. Für die Erarbeitung der Pläne des Volkshauses hatten die Bauherren den renommierten Münchener Architekten Theodor Fischer (1862-1938) gewonnen. Fischer war u.a. Mitglied der Deutschen Gartenstadt-Gesellschaft und beratend sowie gestalterisch an der ersten deutschen Gartenstadt, Hellerau bei Dresden, beteiligt. Die von ihm zwischen 1919 und 1920 erarbeiteten Pläne wurden nicht realisiert. Das Rathausprojekt kam noch nicht einmal in die Phase der Planentwürfe.

Quelle: https://mediatum.ub.tum.de/968949

Die Probleme in Verbindung mit dem Bau des Lautawerkes müssen so gravierend gewesen sein, dass niemand Zeit fand, die Frage zu beantworten, wo sich nach dem Scheitern des Projekts „Markt“ das Zentrum der Siedlung künftig befinden sollte. Der Markt blieb unvollendet. Auf den für das Volkshaus, das Rathaus und das Kaufhaus vorgesehenen Flächen wurden später Wohnhäuser gebaut. Die Siedlungsverwaltung – eigentlich mehr Bauleitung – hatte ihre Räume in einer am Markt stehenden Baracke. Das Gemeindeamt residierte bis nach 1945 in einem zwischen Lauta-Dorf und Lauta, am Abzweig der heutigen Friedrich-Engels-Straße, stehenden Gebäude, die „Alte Gemeinde“.

Mittelstraße und Umgebung

Gewissermaßen als Ersatz für das am Markt vorgesehene, aber nicht gebaute Volkshaus, entstand die Gaststätte „Waldklause“. Im Adressverzeichnis von 1922 wird sie noch der Gemeinde Lauta-Dorf zugerechnet. Denn sie befand sich außerhalb der damaligen Siedlungsgrenze, auf einem Wald- und Wiesengelände. Auch 1925 wurde sie noch zu Lauta-Dorf gezählt. Wie ebenfalls die Bäckerei Schöne. Unter der Adresse „Lauta (Dorf), An der Waldklause“ war das Geschäft von Schneidermeister Leopold Nejedlo registriert. 1929 gehörte die Schneiderei zu Lautawerk und stand in der Senftenberger Straße. Eine Hausnummer gab es nicht. Das gleiche trifft auch für die sich in der Nachbarschaft befindliche Dampfwäscherei Fritz Schiebel zu.

Die Senftenberger Straße und die damalige Weber-Urban-Allee (heute: Straße der Freundschaft) trafen vermutlich zwischen der „Waldklause“ und dem heutigen Autohaus Förster aufeinander. Zwar gab es schon die von der Weber-Urban-Allee in nördliche Richtung abgehende Weststraße, aber noch nicht die heutige Mittelstraße. Als Verbindung zwischen der Siedlung in Nord und dem sich nach und nach zu einer Wohnsiedlung entwickelnden Süden wurde sie vermutlich erst Ende der 1920er/Anfang der 1930er Jahre gebaut. 1929 waren die Fahrradhandlung Paul Förster und das „Putzgeschäft“ Böhme in der Weber-Urban-Allee zu finden. 1937 residierte Paul Förster in der Senftenberger Straße und das vormalige Modehaus Böhme, nun dem Kaufmann Walter Streckfuß gehörend, in der Weststraße 1.

Die Schneiderei Nejedlo, die Dampfwäscherei Schiebel, die Fahrradhandlung Förster und das Modehaus Böhme bildeten den Kern für ein in den 1930er Jahren im Umfeld der Kreuzung Weber-Urban-Allee, Weststraße, Senftenberger Straße und Mittelstraße entstehendes neues Ortszentrum. Neben den Vorgenannten siedelten sich dort bis Anfang der 1940er Jahre an: die Drogerie Emil Ungethüm, die Regina-Lichtspiele von Willi Schneider, die Eisenwarenhandlung Rudolf Weide, das Möbelhaus Erna Ast, das Baugeschäft Hager, der Tapeziermeister (Polsterer) Paul Hoffmann, der Friseur Franz Ullrich, der Kaufmann Richard Meißner, der Feinkosthändler Karl Mesech, der Uhrmacher Hellmut Moeck, der Bahnspediteur Oskar Lorenz, der Ofensetzermeister Alfred Thomas.

Inwieweit der Bau der neuen Geschäftshäuser auf der Grundlage einer Planung für die Ortsgestaltung erfolgte, ließ sich bislang nicht eindeutig klären. Ebenso ist auch noch die Antwort auf die Frage offen, ob die Ansiedlungsaktivitäten mit dem Gedanken verbunden wurden, das Geschäftszentrum durch den Bau eines Rathauses, eines Postamtes und anderer öffentlicher Einrichtungen zum Zentrum der Industriearbeitergemeinde Lautawerk zu entwickeln.

Die öffentlichen Einrichtungen verteilten sich weiterhin über das Gemeindegebiet. Die Gemeindeverwaltung in der „Alten Gemeinde“ und das Postamt am Hauptpförtner. Weitere befanden sich in Lauta-Süd.

Stadtteilzentren Süd

Die Entwicklung des Ortsteiles südlich des Lautawerkes ist ungewöhnlich. Nicht geplant, möglicherweise auch nur als zeitweilig existierende Barackensiedlung angesehen, entstand gerade rund um die zunächst aus Holz gebauten dann mit Stein gemauerten Baracken ein neues Ortsteilzentrum. Zunächst entwickelte es sich mehr oder weniger spontan zwischen Südpförtner, heutigem Lessingplatz und Turmstraße ein Ortszentrum. Die Ilse-Wohlfahrtgesellschaft betrieb dort ein Kaufhaus, in dem 1922 der spätere Geschäftsinhaber Peter Porada arbeitete. Die Straßenbezeichnung Kaufhausstraße weist noch heute auf das einstige Geschäftshaus hin. Ein weiteres Kaufhaus der Ilse-Wohlfahrtgesellschaft befand sich im Ortsteil Nord. Unweit des Kaufhauses Süd befand sich das Arbeiterkasino (heute: Jugendklubhaus).

In den Baracken gab es eine rege Geschäftstätigkeit und begann die Entwicklung von später in großen Häusern lebenden und arbeitenden Geschäftsleuten. So betrieb 1925 zum Beispiel der Begründer des späteren Autohauses, Paul Förster, in der Baracke 22 eine Fahrradhandlung. Vier Jahre später hatten Förster und Porada eigene Geschäftshäuser. Peter Porada in der Rauchstraße (heute: Turmstraße).

Mit dem Ausbau der Siedlung entlang der heutigen Friedrich-Engels-Straße entstand der Bedarf an weiteren Versorgungseinrichtungen. Zwischen den Siedlungshäusern, die auf großzügig geschnittenen Parzellen gebaut worden waren, entstand zwischen 1925 und 1929 der Friedrich-Ebert-Platz (heute: Kleiststraße), an dem sich ein Einkaufszentrum befand. 1929 betrieb der Konsumverein für Pulsnitz und Umgegend die Verkaufsstelle. Im Mai 1933 wurden die Konsumgenossenschaften und ihre zentralen Organisationen gleichgeschaltet und dadurch aufgelöst. Davon war auch die Verkaufsstelle am Friedrich-Ebert-Platz betroffen, der nach 1933 in die Kleiststraße eingeordnet wurde und die nunmehr von privaten Geschäftsleuten genutzte Verkaufsstelle die Adresse Kleiststraße14 erhielt. 1937 waren dort der Kaufmann Arno Linke sowie die Fleischerei Schneider zu finden. Linke betrieb ein Milchverteilungsgeschäft.

Die Kleinzentren Markt, Kaufhaus-Süd, Kleiststraße sowie das Großzentrum Nord (Breite Straße) blieben nach 1945 weitgehend so erhalten. Auch wenn das Gebiet vor dem Südpförtner bei Bombenangriffen in Mitleidenschaft gezogen wurde. An der Mittelstraße (damals: Ernst Thälmann-Straße) wurde aus dem vormaligen NS-Heim das Ernst-Thälmann-Haus und 1955 wurde das neu erbaute Postgebäude übergeben. Die Gemeindeverwaltung zog 1947 in das ehemalige Hauptgebäude des Altersheimes in der Karl-Liebknecht-Straße. Bis heute ist es Rathaus und seit 1965 Sitz der Stadtverwaltung. Warum die Chance nicht genutzt wurde, in Verbindung mit dem Bau des Postamtes dort auch gleich ein Rathausgebäude zu errichten und so die Zentrumsfunktion der Mittelstraße zu stärken, ließ sich bislang nicht herausfinden.

Suche nach dem Stadtzentrum

1990 wurde erkennbar, dass die Existenz von Lauta, d. h. seiner Ortsteile Nord und Süd, eng verbunden war mit der des Lautawerkes. Als das Aluminiumwerk und das Kraftwerk ihre Tätigkeit einstellten, von bislang 1200 Beschäftigten im Aluwerk nur noch 200 dort Geld verdienen konnten und mit dem Abriss der Werksgebäude der für die Bewohner einst wichtigste Arbeitgeber vollständig verschwand, veränderte sich das Leben in Lauta und sein Aussehen. Das betraf auch die Kleinzentren und die Mittelstraße. Ende 1990 stellten die Konsum-Großbäckerei und die Konsum-Fleischerei am Markt die Produktion ein. 2006 wurde das Gebäude der Fleischerei abgerissen. Nach und nach schlossen die Geschäfte am Markt, in der Ludwig-Jahn-Straße und in der Parkstraße. Heute halten nur noch der Friseursalon von Erika Weske und die daneben befindliche Kosmetikpraxis von Annett Fuhrmann dort die Gewerbetradition aufrecht. An das einstige Geschäftszentrum vor dem Südpförtner erinnern noch das Lebensmittelgeschäft von Karl-Heinz Porada in der Turmstraße und das von der Bäckerei Krause im einstigen Pförtnergebäude betriebene Bäcker-Bistro.

Besonders gravierend waren jedoch die Eingriffe in die Zentrumsstruktur an der Senftenberger Straße und in der Mittelstraße. Der Abriss der dieses Gebiet einst als Ortszentrum prägenden Gebäude der „Waldklause“ und der Regina-Lichtspiele und die Bebauung der freigewordenen Fläche mit einem Einkaufsmarkt der Firma LIDL veränderte das Bild des Zentrums sehr stark. Weitere Veränderungen ergaben sich aus Geschäftsschließungen bzw. durch Veränderung der Angebotsstruktur. Von den einstigen Traditionsunternehmen sind nur noch die Namen Förster (Autohaus), Stascheit (Drogerie Ungethüm), Hager und Weide erhalten geblieben. Eine große Bedeutung für den Erhalt des Zentrumscharakters und für eine (möglicherweise schon ins Auge gefasste) Belebung dieses Gebietes besitzt das Gebäude des einstigen Bekleidungshauses Böhme-Streckfuß.

Stadtrat, Bürgermeister und Verwaltung werden aktuell und in Zukunft von der Einwohnerschaft danach bewertet, ob es ihnen gelingt, ein echtes Stadtzentrum zu schaffen. Mit allem, was das Zentrum einer Kommune für Gegenwart und Zukunft benötigt. Nach dem aktuellen Entwicklungsstand kann es nur um die Kreuzung Straße der Freundschaft – Weststraße – Senftenberger Straße – Mittelstraße, entlang der Mittelstraße und an deren Ende wieder um die Kreuzung Friedrich-Engels-Straße – Mittelstraße – Karl-Liebknecht-Straße entstehen. Die dafür benötigten Flächen sind vorhanden sowie Bauten, die durch Leerstand glänzen oder auf eine Weise genutzt werden, die im krassen Gegensatz zu ihrem gedachten Zweck steht, bzw. wegen Geschäftsaufgabe infolge Insolvenz oder aus Altersgründen von Leerstand bedroht sind.

Ausgangspunkt für die Entwicklung eines Zentrums in dem oben beschriebenen Gebiet wäre der Bau eines Rathauses, als Kern des neuen Mittelpunkts der Stadt.

Bilder

Markt

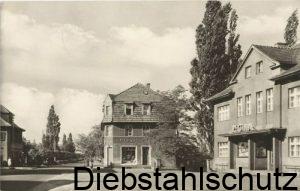

Markt, um 1920. Quelle: Archiv Punzel

Markt, um 1920. Quelle: Archiv Punzel

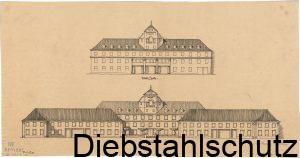

Fischer, Theodor: Saalbau: Ost – u. Westseite (Ansichten).

Fischer, Theodor: Saalbau: Ost – u. Westseite (Ansichten).

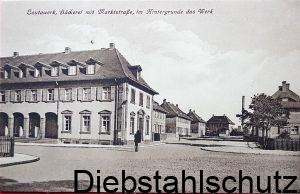

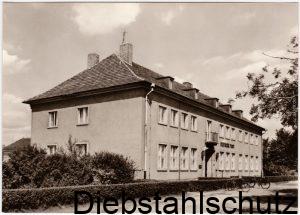

Bäckerei, um 1930. Quelle: Archiv Punzel

Bäckerei, um 1930. Quelle: Archiv Punzel

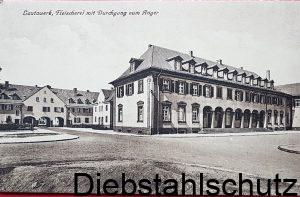

Fleischerei, um 1930. Quelle: Archiv Punzel

Fleischerei, um 1930. Quelle: Archiv Punzel

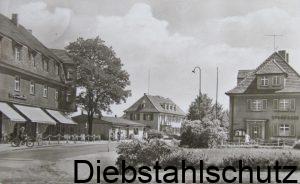

oben: Plieninger-Platz (Ring). unten: Markt – Bäckerei. um 1930.

oben: Plieninger-Platz (Ring). unten: Markt – Bäckerei. um 1930.

Quelle: Ansichtskarten-Lexikon. de

Mittelstraße und Umgebung

Kreuzung an der F 96, um 1970.

Kreuzung an der F 96, um 1970.

(© BEBUG mbH / Bild u. Heimat, Berlin)

Sparkasse (l.) mit Konsum und Fleischer-Laden, um 1980 (?).

Sparkasse (l.) mit Konsum und Fleischer-Laden, um 1980 (?).

(© BEBUG mbH / Bild u. Heimat, Berlin)

Regina-Lichtspiele (l.) u. Blick auf die Rückfront der

Regina-Lichtspiele (l.) u. Blick auf die Rückfront der

Gaststätte “Waldklause”.

(© BEBUG mbH / Bild u. Heimat, Berlin)

Regina-Lichtspiele (r.), Drogerie Ungethüm (heute: Stascheit).

Regina-Lichtspiele (r.), Drogerie Ungethüm (heute: Stascheit).

(© BEBUG mbH / Bild u. Heimat, Berlin)

Postamt.

Postamt.

(© BEBUG mbH / Bild u. Heimat, Berlin)

Ernst-Thälmann-Haus, um 1979.

Ernst-Thälmann-Haus, um 1979.

(© BEBUG mbH / Bild u. Heimat, Berlin)

Stadtteilzentren Süd

Turmstraße, um 1930. Quelle: Archiv Punzel

Turmstraße, um 1930. Quelle: Archiv Punzel

Kaufhaus Peter Porada, Turmstraße, um 1930.

Kaufhaus Peter Porada, Turmstraße, um 1930.

Quelle: Archiv Punzel

2 Kommentare